论文导读:针对大埋深大断面软岩巷道围岩变形严重,反复维修工程量大,底鼓突出的问题,结合工程实践,分析了巷道的底鼓的变形机理,并采用数值模拟方法研究巷道的变形破坏规律及影响因素。给出了大断面软岩上山底鼓治理技术方案,确定了锚注联合支护技术的设计参数。现场应用表明,采用锚索、底脚底板注浆锚杆和槽钢耦合支护底鼓控制方法,有效地控制了巷道的底鼓变形,取得了良好的围岩控制效果。

论文关键词:底鼓,软岩,巷道,锚注

底鼓是煤矿巷道中常见的矿压现象,较小的底鼓一般对生产影响不大。但当巷道底鼓量过大时,轻则导致断面缩小,阻碍运输、通风和人员行走,重则造成巷道围岩的大范围失稳,巷道报废。软岩巷道围岩控制一直是一个技术难题,其围岩变形量大,变形机理复杂,给支护设计与施工带来困难。在软岩巷道中,以底鼓为主的围岩变形现十分普遍,是工程研究的重点之一。淮北矿业集团袁店煤矿102采区行人上山围岩为细砂岩及断层破碎泥岩和泥岩,早期采用U型钢或锚喷支护,巷道底鼓严重,几经修复后,局部巷道底鼓量仍达到700mm。袁店矿井下测试表明,在底板不支护的软岩中,巷道顶底板移近量的60%以上是由底鼓引起的,底鼓造成的巷道维修量要占维护总量的50%以上。为此,针对102采区行人上山的存在的底鼓问题,开展了大埋深大断面软岩巷道底底鼓综合治理技术的研究,为矿井软岩巷道的支护提供指导。

1 工程概况

102采区行人上山设计工程量1542m,埋深-745~-475m,巷道设计净宽×净高=4000×3600mm。行人上山巷道围岩为细砂岩及断层破碎泥岩和泥岩,向顶板缓穿层,依次为灰白色细-中粒,深灰色粉砂岩及灰白色泥岩。该区域水文地质条件较复杂。据钻孔资料,砂岩中高角度裂隙发育,但裂隙发育具不均一性。且富水性较弱,煤系砂岩裂隙水处于半封闭状态,主要是断层的砂岩水。该上山初次设计采用锚网喷砼支护,锚杆采用Φ20 ×2400mm等强树脂锚杆,喷厚150mm,钢筋网采用Φ6mm带肋钢筋加工,长×宽=2100×900mm锚注,网格100×100mm,锚杆间排距700×700mm,喷射砼强度C20。施工结束后,巷道底鼓比较严重,部分巷道底鼓量达到800mm,反复维修仍不能有效控制,影响了其正常使用。

2 底鼓机理分析

由于巷道常采用不封底的支护型式,巷道的底鼓往往要比顶板下沉量大得多。根据力学机理,底鼓通常有三种类型:塑性挤出型底鼓、膨胀型底鼓和应力型底鼓,其主要影响因素有围岩性质和结构状态、岩层应力以及赋水状态等。围岩性质和结构状态决定着巷道的底鼓类型和底鼓量大小,岩层应力是巷道底鼓的必要条件,深部开采、受采动影响及残留煤柱下的巷道很易强烈底鼓,含水性则对松软底板岩层的碎裂、泥化、崩解,以及急剧膨胀等的影响很大。通过地底测量及矿压观测,确定102采区人行上山为其破坏原因主要有:

1)埋藏深,覆岩层压力大

该上山底鼓段埋深-745~575m左右,上覆岩层压力大,作用在支护结构上的荷载亦较大,当支护结构承受不了该荷载作用时,必然产生变形,特别是两帮作用下,易发生塑性挤出型底鼓。

2)构造多,围岩裂隙发育

上山穿过落差为0.5m~2.6m的多条断层和小褶曲,产生的构造应力给巷道的稳定造成较大影响。由于巷道围岩以泥岩为主,所穿粉细砂岩为为薄~中厚层状,在断层的影响下,围岩裂隙发育,节理密度超过了4条/m2,造成岩体的总体强度较低。

3)支护方式与围岩条件不相适应

从巷道的破坏过程看,巷道围岩变形量大,变形持续时间长,采用单一锚喷网支护方式提供的支护强度小,难以使围岩形成稳定的组合拱结构,造成巷道变形过大,不能满足使用要求。另外该上山的底脚和底板一直没有采取有效的支护措施,因此当巷道的顶帮压力较大时,造成巷道底板中的应力出现集中现象,从而使巷道的底板产生塑性变形、出现底鼓。

4)施工质量的影响

爆破时强烈地扰动围岩,破坏了围岩的完整性。锚杆布置不均匀、安装锚杆不符合要求、使围岩内部不能形成完整的支护结构、喷射砼厚度不均,都可能使围岩局部松动,从而影响整体稳定,最终导致失稳破坏。

通过以上分析,102采区人行上山围岩裂隙发育且断层泥岩破碎,变形量大,虽然锚杆支护具有改善围岩力学性质和降低成本的作用,但还是不适应这类巷道的变形特征,而导致支护失败。所以在动压软岩巷道发挥锚杆支护的优势要从提高围岩的强度和弹性模量,改变围岩的变形规律入手。

3 底鼓控制方案设计

针对袁店煤矿102采区行人上山围岩地压高、大变形和难支护的特点,提出锚索、底脚底板注浆锚杆和槽钢耦合支护底鼓控制方案

3.1底鼓治理原则

结合矿井现有生产技术条件及相关技术的发展现状,在方案设计中遵循以下原则:

(1)保证巷道修复加固后保持巷道稳定,不需再进行返修;

(2)从支护方案及支护机理上,要着眼于注浆与锚注联合支护,充分利用围岩自身承载能力,实现主动支护,保证支护结构的稳定;

(3)要充分考虑到巷道围岩破碎的特点,采用全断面支护;

(4)加强对水的治理,改善围岩物理力学性能,提高支护结构的承载能力;

(5)支护方案在满足技术前提下,确保安全生产,力争尽量降低成本,加快施工速度,降低劳动强度,提高经济效益。

3.2支护方案数值分析

锚注支护是在锚喷支护基础上或在原金属支架、砌碹支护基础上,进行壁后注浆,可以增强支护结构的整体性和承载能力,保证支护结构的稳定性,既具有锚喷支护的柔性与让压作用,又具有金属支架和砌碹等支护方式的刚性支架的作用锚注,组成联合支护体系,共同维持巷道的稳定。为分析支护参数的变化对巷道稳定性的影响,并确定合理的设计参数,结合102行人上山的地质条件,采用FALC数值模拟软件,模拟了全断面无支护(模型Ⅰ)、底板无支护(模型Ⅱ)、底板反底拱支护(模型Ⅲ)、底板锚杆支护(模型Ⅳ)、底板锚注支护(模型Ⅴ)以及底板锚注+帮锚索支护(模型Ⅵ)六类条件下巷道围岩的应力、变形及塑性区的变化规律及影响参数。

3.2.1巷道底鼓变形特征

不同支护方案情况下,巷道底鼓量如图2所示。由上图可以看出,在不同支护方案下,巷道底鼓控制有很大变化。在模型Ⅰ、Ⅱ中,巷道底鼓量最大值达到355mm;模型Ⅲ、Ⅳ中,巷道底鼓最大值达到190mm;模型Ⅴ、Ⅵ中,巷道底鼓量最大值为70mm中国论文下载中心。由此可见,底板在不支护情况下,底鼓量很大,不利于巷道的整体稳定;底板在锚杆和反底拱支护情况下,底鼓量有所减少,但是效果并不理想;当底板采用锚注支护,底鼓量明显减少,达到了控制底鼓的目的。

3.2.2巷道围岩应力变化特征

不同支护方案情况下,巷道围岩水平应力云图如图2所示。由图可知,在不同支护方案情况下,巷道顶板和底板均产生了水平应力集中。比较模型Ⅰ和模型Ⅱ,支护前和支护后顶板应力集中范围有明显减小,集中范围从未支护前的1.2m减小到支护后的0.8m,减小33.3%,围岩应力集中区也向着巷道的表面移近。比较模型Ⅳ和模型Ⅴ,在巷道底板中出现了拉应力区域,如果顶板煤岩体的抗拉强度较小,加上煤层中自然存在的节理裂隙、矸石夹层,当各分层之间的粘结力小于此时的拉应力时,就会导致巷道顶板出现离层现象,随着底板的破坏,致使应力降低区域的范围越来越大,最终导致巷道鼓起,因此,底角关键部位采用锚注加强支护,防止因底角局部破坏而导致整个巷道围岩的失稳。

不同支护方案情况下,巷道围岩垂直应力云图如图3所示。结果表明,巷道是由两帮、顶板、底板构成的整体,相互之间存在受力与变形的相互影响,改变两帮的力学特性和力学环境,势必改变底板的受力和变形。在两帮用锚索加固,可以改善两帮的力学环境,从而减小底板的应力集中程度,更有利于底鼓防治。

3.3支护参数确定

3.3.1支护方案确定

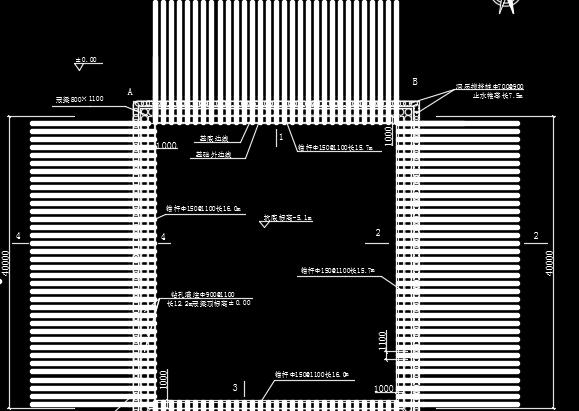

根据102采区人行上山穿过断层、褶曲、构造应力大及围岩松软破碎的特点,及数值分析巷道变形破坏规律,选择的底鼓治理方案为:加固顶帮,再对底板实施以锚注支护为核心的联合支护方案。即在原修复基础上卧底至要求尺寸,然后在巷道帮、顶部施工锚索,在帮部底脚施工一排螺纹钢注浆锚杆,然后对底板实施浅孔注浆,注浆完毕后再对底板实施注浆锚杆配合槽钢加固,使锚注加固圈和原岩体紧密结合,在更大范围内形成有效的支护结构。巷道支护及锚注设计如图4和图5所示。

3.3.2支护参数确定

支护所用材料主要包括:锚索、内注浆锚杆、空心快硬水泥药卷、水泥、注浆添加剂、混凝土等。

1)帮、顶锚索

锚索规格为φ17.8×6300mm,其中一排选择在距离巷道底部500mm处施工,一个断面内7根锚索,间距为1500mm。

2)底脚注浆锚杆

底脚注浆锚杆选用螺纹钢中空注浆锚杆,规格为φ25×2500mm,破断力≥15t,杆体上顺序钻有φ6mm注浆孔,其结构如图3所示,杆尾砸扁,封孔采用快硬水泥药卷。底脚注浆锚杆排距为1600mm,距底板不大于300mm。

3)底板浅部注浆参数

每排4个钻孔,钻孔深度1000mm,眼孔直径42mm,选用四分管,长度1000mm,间排距1050×1600mm、1300×1600mm锚注,浅孔封孔采用快干水泥和树脂药卷封孔,注浆压力0~1MPa,稳压时间3~5分钟。

4)底板注浆锚杆

底板注浆锚杆选用和底脚注浆锚杆相同材料的螺纹钢注浆锚杆,规格为φ25×2500mm。底板注浆锚杆间排距为1050×1600mm、1300×1600mm,根据现场实际,中间两排布置在运输皮带架下。

5)底板注浆锚杆配合16#槽钢加固

16#槽钢长度3700mm,槽钢开口向上布置,锚杆紧固后外露部分≯100mm。

6)注浆参数

对于巷道围岩的注浆,其注浆效果的好坏,关键取决于注浆参数的选择。

注浆材料采用普通硅酸盐水泥加添加剂。水泥采用525#普通硅酸盐水泥,添加剂不ACZ-1型水泥添加剂,用量为水泥重量的4%~6%。浆液水灰比为0.7:1~1:1,浆液配合比如表1所示。

根据矿现有条件,采用2ZBQ-11.5/3型煤矿用气动注浆泵注浆,注浆压力不小于2.0~3.0MPa,最大注浆压力为3.0Mpa。每孔最大注入量每孔为5袋水泥(每袋水泥50kg)。一般单孔注浆时间取为5~20min。

4底鼓治理效果分析

通过设置观测站,对102采区行人上山试验段进行了表面位移观测。观测结果如图6所示。

从底板表面位移随时间变化关系图可以看出,随着时间的推移,监测曲线的斜率逐渐变小,最后趋于稳定,说明巷道底板变形已趋于稳定,底板注浆可控制底板岩层的蠕变失稳。道中间底鼓量(测点2和3)大于两边底鼓量(测点1和4),测站1巷道底鼓量最大为11mm,平均移动速率为0.41mm/d,测站2底鼓量最大为16mm,平均移动速率为0.59mm/d,锚注支护显著地改善了围岩的结构和物理力学性质,有效的控制了巷道的变形,保持了巷道的稳定。

5、结论

采用锚注支护技术能有效地固化围岩,使巷道松散岩体形成一个再生自然拱,提高围岩的自承能力,使围岩位移量减小,巷道变形得到明显控制,改善了巷道状况,提高了矿井的安全性。通过锚注联合支护技术在102人行上山的具体应用,证明了锚注联合支护对于控制软岩巷道底鼓变形具有显著控制效果。

参考文献:

[1]陆士良,汤雷.巷道锚注支护机理的研究[J].工中国矿业大学学报,1996,(2).

[2]杨新安.软岩巷道锚注支护机理与技术的研究[D].中国矿业大学博士论文,1995.