[摘要] 在岩溶地区修建隧道时,常遇到突水、涌泥等地质灾害,对人员及财产造成重大的损失。本文将隧洞岩溶涌水突泥的成因分为地质因素和工程因素两大类,进行了详细的分析,针对不同涌水情况,提出了整治对策,为隧道涌水突泥灾害的分析、治理提供一定的参考。

[关键字] 隧道工程 涌水突泥 成因 整治措施

1 前言

随着我国隧道、矿山、水利及其它地下工程建设的快速发展,遇到的工程地质条件不断复杂,面临的问题也越来越有挑战性,特别是高压、富水区高埋深岩溶隧道面临高压突水、涌泥的危险,详细地分析了成因,提出相应措施,对隧道岩溶涌水灾害的防治具有很重大的意义。

2 成因分析

隧道岩溶突水的实质是地下水原有的输水网络或存储条件受到外界因素的影响而失去平衡而导致失稳的现象,其影响因素众多且复杂,但总体上可分为地质因素和工程因素两大类。

2.1 地质因素

(1)地形地貌。从多个隧道建设中的突水实例调查发现,整个工程的地形地貌条件与突水的发生密切相关:地表岩溶洼地、沟槽地区为雨水等的汇集提供有利条件,而岩溶洼地、槽谷中的落水洞或漏斗使降雨转入地下,成为地下水的补给区。在隧道横断面上,地形地貌可分平坦型、凸形、山谷正下方平行型、山谷侧下平行型和单斜面型;在纵断面上,地形地貌可分平坦型、凸型、横贯河流型、盆地型和平凸型。在横断面地形类别中,山谷正下方平行型和侧下平行型隧道的比突水量最大,凸型隧道的比突水量则最小。从纵剖面来看,横贯河流型、盆地型和平凸型隧道的比突水量最大,平坦型和凸型隧道的比突水量则相对要小很多。从中可以看出,突水量的大小与地形地貌有较大的关系,在隧道前期勘察过程中应多注意,尽避开可能发生突水的地段。

(2)地层岩性。大型突水灾害多发生在灰岩、白云岩等可溶岩地层中,地层岩性越纯、单层厚度越大则岩溶越发育,越易形成大型岩溶管道。在碳酸盐岩中,除化学沉积,还有碎屑沉积,为发育大型含水岩溶管道创造了条件。长兴组灰岩中常沉积隧石结核,隧石结核和隧石条带与灰岩接触界面附近易溶蚀,水流沿着此界面逐渐淘蚀,使结核孤立直至最终剥离。因此界面上易发育大量溶孔、小型溶洞,为岩溶的进一步发育提供良好的物质基础。同时岩层中的易溶特殊矿物成分在很大程度上可加速岩溶的发育,特殊物质与水发生物理化学作用形成对碳酸岩有很强侵蚀性的岩溶水,导致溶蚀作用加剧,从而造成该地层深部含水岩溶管道的大量发育。

(3)地质构造。岩层构造和褶皱形态对岩溶的发育影响很大,大量野外地质调查发现在构造强烈地区,薄层灰岩与厚层灰岩交界处往往易发育溶洞,因构造强烈岩层层面张开程度远大于节理裂隙面,为地下水渗流形成了良好的通道,较易形成大型含水构造。在同一地层中,褶皱构造的核部岩溶发育程度强于翼部,背斜倾伏端或向斜翘起端及各类褶皱构造的转折部分,岩层走向和倾向均发生改变。同时岩层弯曲产生的二次构造应力场导致岩体易破碎,更有利于岩溶的发育。从大型突水灾害事后揭露地质情况来看,较为发育的破碎带居多,如断层破碎带和节理密集带、岩性接触带、可溶岩与不可溶岩接触带、岩浆接触挤压带以及变质接触带等等,其中大断裂带和区域性断层附近发生的突水灾害尤其严重。

(4)岩溶动力分带。岩溶水动力分带与突水关系密切,尤其是垂向分带。岩溶水动力垂向分带分为表层岩溶带、包气带、季节交替带、浅饱水带、压力饱水带和深部缓流带。其中表层岩溶带和包气带发生突水的概率最小,但岩溶洞穴充填物易塌陷;季节变化带又称过渡带,在雨季期间可能产生自上而下的有压突水、涌泥灾害;浅饱水带处于岩溶含水层上部,岩溶发育强烈,一些水平洞穴、地下河主通道及一些大的充水溶洞、宽大的溶缝、溶潭和地下湖常发育于此带,威胁到隧道施工突水,一般为有压突水、突泥;压力饱水带主要位于暗河排水面以下、当地主要河流排水基准面影响带以上的含水层中,很多特大型突水、突泥都出现在此带;深部缓流带是指饱水带之下受当地基准面影响比较弱的含水带,该带岩溶发育较弱,但在大的构造断裂带出亦可形成溶洞或溶蚀 断裂带,有时膏溶作用、混合溶蚀作用和古岩溶作用都能在深部形成溶洞,一般交通隧道不涉及此带。

2.2 工程因素

影响岩溶突水的工程因素主要是开挖扰动和爆破振动。在隧道的施工过程中,施工工法、工艺均可能诱发岩溶水突出,甚至在注浆失效后也可能引起滞后型突水灾害。但从突水实例的统计来看,大多数突水均发生在施工爆破开挖后。因此可认为开挖和爆破扰动是工程因素中最重要的影响因素。

3 整治措施

3.1 断层突水治理

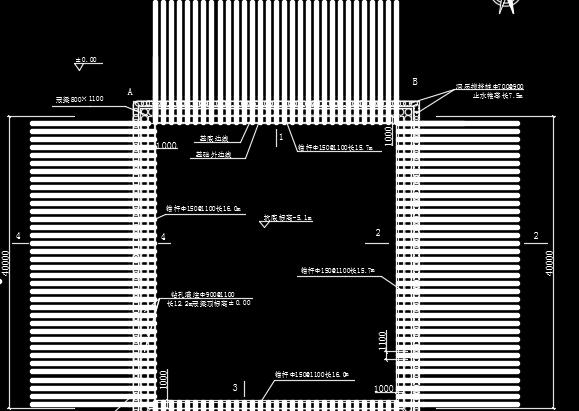

断层揭露前一般岩溶水会在沿较明显的弱面结构涌出的可能,因此突水治理以断层系统的封堵为原则,基于综合物探手段的精细定位,充分借助隧道左右线和横洞的空间位置实施未揭露断层的超前预注浆治理,具体见图1。探明导水断层属性后,根据断层规模及其于隧道位置关系,选择双洞掌子面预注浆或横洞预注浆。在安全的前提下,掌子面预注浆尽量靠近断层位置实施作业,但横洞预注浆时,超前洞尽量远离断层,并在横洞口设置防水闸门,确保注浆实施安全。若导水断层因误探或施工揭露发生大面积突(涌)水,则迅速在此实施超前预报,并侧重超前钻孔与钻孔电视手段探明含导水构造的性质,实施分区划段治理方案,对断层影响范围内的渗水、滴水、淋水以及小股涌水实施分区划段治理,对于断层附近的突(涌)水则实施分流减压控注浆治理。

3.2 岩溶管道突水治理

当岩溶管道未揭露时,岩溶水沿管道衍生的地质结构面涌出时,同样实施分区划段治理,快速封堵隧道附近的裂隙通道,为靠近掌子面实施深部围岩的固注浆创造良好的工作条件。在掌子面前方固结灌浆的基础上实施管道内固结灌浆,截断管道内的水流,具体见图2。若岩溶管道揭露突水时,一般为股状大流量出水,此时适宜在引排减压的条件下实施模袋注浆,后采用单孔多泵集中注浆或多孔多泵大流量控水注浆。

3.3 暗河突水治理

暗河突水水量大、持续性强,未揭露时采取局部预注浆或绕行的措施,若暗河在隧道上方则需施作分流导洞进行排水,若暗河位于隧道底板则采用施作桥涵的方式通过,暗河预注浆时则一般需施作纵通道和横通道,以保障引排水和施工安全需求,具体见图3。若暗河不慎揭露后,只能以排放为原则实施被动治理,具体治理措施为:1)施作导流泄水洞,将大部分暗河水排至隧道外;2)固结并清理含水涌出物,改善施工条件和环境;3)对危险地段加强支护,尤其是突水突泥部位;4)分析与探测潜在突水位置与区域,实施封闭注浆,防止二次突水发生。

4 结语

隧道一旦发生突水灾害,对施工人员甚至整个隧洞造成重大的影响,因此施工前应通过各种手段查清是否存在岩溶条件,预先采取措施,在施工过程中结合超前地质预报等手段,及早发现可能出现的突水灾害,通过判断突水类型,采用相应措施,治理突水,避免灾害的发生。

参考文献

[1] 姜云,王兰生.深埋长大公路隧道高地应力岩爆和岩溶涌突水问题及对策[J].岩石力学与工程学报,2002,21(9):1319-1323.

[2] 刘招伟,何满潮,王树仁.圆梁山隧道岩溶突水机理及防治对策研究[J].岩土力学,2006,27(2):228-236.

[3] 顾义磊,李晓红,赵瑜,任松.通渝隧道涌突泥成因分析[J].岩土力学,2006,26(6):920-923.

[关键字] 隧道工程 涌水突泥 成因 整治措施

1 前言

随着我国隧道、矿山、水利及其它地下工程建设的快速发展,遇到的工程地质条件不断复杂,面临的问题也越来越有挑战性,特别是高压、富水区高埋深岩溶隧道面临高压突水、涌泥的危险,详细地分析了成因,提出相应措施,对隧道岩溶涌水灾害的防治具有很重大的意义。

2 成因分析

隧道岩溶突水的实质是地下水原有的输水网络或存储条件受到外界因素的影响而失去平衡而导致失稳的现象,其影响因素众多且复杂,但总体上可分为地质因素和工程因素两大类。

2.1 地质因素

(1)地形地貌。从多个隧道建设中的突水实例调查发现,整个工程的地形地貌条件与突水的发生密切相关:地表岩溶洼地、沟槽地区为雨水等的汇集提供有利条件,而岩溶洼地、槽谷中的落水洞或漏斗使降雨转入地下,成为地下水的补给区。在隧道横断面上,地形地貌可分平坦型、凸形、山谷正下方平行型、山谷侧下平行型和单斜面型;在纵断面上,地形地貌可分平坦型、凸型、横贯河流型、盆地型和平凸型。在横断面地形类别中,山谷正下方平行型和侧下平行型隧道的比突水量最大,凸型隧道的比突水量则最小。从纵剖面来看,横贯河流型、盆地型和平凸型隧道的比突水量最大,平坦型和凸型隧道的比突水量则相对要小很多。从中可以看出,突水量的大小与地形地貌有较大的关系,在隧道前期勘察过程中应多注意,尽避开可能发生突水的地段。

(2)地层岩性。大型突水灾害多发生在灰岩、白云岩等可溶岩地层中,地层岩性越纯、单层厚度越大则岩溶越发育,越易形成大型岩溶管道。在碳酸盐岩中,除化学沉积,还有碎屑沉积,为发育大型含水岩溶管道创造了条件。长兴组灰岩中常沉积隧石结核,隧石结核和隧石条带与灰岩接触界面附近易溶蚀,水流沿着此界面逐渐淘蚀,使结核孤立直至最终剥离。因此界面上易发育大量溶孔、小型溶洞,为岩溶的进一步发育提供良好的物质基础。同时岩层中的易溶特殊矿物成分在很大程度上可加速岩溶的发育,特殊物质与水发生物理化学作用形成对碳酸岩有很强侵蚀性的岩溶水,导致溶蚀作用加剧,从而造成该地层深部含水岩溶管道的大量发育。

(3)地质构造。岩层构造和褶皱形态对岩溶的发育影响很大,大量野外地质调查发现在构造强烈地区,薄层灰岩与厚层灰岩交界处往往易发育溶洞,因构造强烈岩层层面张开程度远大于节理裂隙面,为地下水渗流形成了良好的通道,较易形成大型含水构造。在同一地层中,褶皱构造的核部岩溶发育程度强于翼部,背斜倾伏端或向斜翘起端及各类褶皱构造的转折部分,岩层走向和倾向均发生改变。同时岩层弯曲产生的二次构造应力场导致岩体易破碎,更有利于岩溶的发育。从大型突水灾害事后揭露地质情况来看,较为发育的破碎带居多,如断层破碎带和节理密集带、岩性接触带、可溶岩与不可溶岩接触带、岩浆接触挤压带以及变质接触带等等,其中大断裂带和区域性断层附近发生的突水灾害尤其严重。

(4)岩溶动力分带。岩溶水动力分带与突水关系密切,尤其是垂向分带。岩溶水动力垂向分带分为表层岩溶带、包气带、季节交替带、浅饱水带、压力饱水带和深部缓流带。其中表层岩溶带和包气带发生突水的概率最小,但岩溶洞穴充填物易塌陷;季节变化带又称过渡带,在雨季期间可能产生自上而下的有压突水、涌泥灾害;浅饱水带处于岩溶含水层上部,岩溶发育强烈,一些水平洞穴、地下河主通道及一些大的充水溶洞、宽大的溶缝、溶潭和地下湖常发育于此带,威胁到隧道施工突水,一般为有压突水、突泥;压力饱水带主要位于暗河排水面以下、当地主要河流排水基准面影响带以上的含水层中,很多特大型突水、突泥都出现在此带;深部缓流带是指饱水带之下受当地基准面影响比较弱的含水带,该带岩溶发育较弱,但在大的构造断裂带出亦可形成溶洞或溶蚀 断裂带,有时膏溶作用、混合溶蚀作用和古岩溶作用都能在深部形成溶洞,一般交通隧道不涉及此带。

2.2 工程因素

影响岩溶突水的工程因素主要是开挖扰动和爆破振动。在隧道的施工过程中,施工工法、工艺均可能诱发岩溶水突出,甚至在注浆失效后也可能引起滞后型突水灾害。但从突水实例的统计来看,大多数突水均发生在施工爆破开挖后。因此可认为开挖和爆破扰动是工程因素中最重要的影响因素。

3 整治措施

3.1 断层突水治理

断层揭露前一般岩溶水会在沿较明显的弱面结构涌出的可能,因此突水治理以断层系统的封堵为原则,基于综合物探手段的精细定位,充分借助隧道左右线和横洞的空间位置实施未揭露断层的超前预注浆治理,具体见图1。探明导水断层属性后,根据断层规模及其于隧道位置关系,选择双洞掌子面预注浆或横洞预注浆。在安全的前提下,掌子面预注浆尽量靠近断层位置实施作业,但横洞预注浆时,超前洞尽量远离断层,并在横洞口设置防水闸门,确保注浆实施安全。若导水断层因误探或施工揭露发生大面积突(涌)水,则迅速在此实施超前预报,并侧重超前钻孔与钻孔电视手段探明含导水构造的性质,实施分区划段治理方案,对断层影响范围内的渗水、滴水、淋水以及小股涌水实施分区划段治理,对于断层附近的突(涌)水则实施分流减压控注浆治理。

3.2 岩溶管道突水治理

当岩溶管道未揭露时,岩溶水沿管道衍生的地质结构面涌出时,同样实施分区划段治理,快速封堵隧道附近的裂隙通道,为靠近掌子面实施深部围岩的固注浆创造良好的工作条件。在掌子面前方固结灌浆的基础上实施管道内固结灌浆,截断管道内的水流,具体见图2。若岩溶管道揭露突水时,一般为股状大流量出水,此时适宜在引排减压的条件下实施模袋注浆,后采用单孔多泵集中注浆或多孔多泵大流量控水注浆。

3.3 暗河突水治理

暗河突水水量大、持续性强,未揭露时采取局部预注浆或绕行的措施,若暗河在隧道上方则需施作分流导洞进行排水,若暗河位于隧道底板则采用施作桥涵的方式通过,暗河预注浆时则一般需施作纵通道和横通道,以保障引排水和施工安全需求,具体见图3。若暗河不慎揭露后,只能以排放为原则实施被动治理,具体治理措施为:1)施作导流泄水洞,将大部分暗河水排至隧道外;2)固结并清理含水涌出物,改善施工条件和环境;3)对危险地段加强支护,尤其是突水突泥部位;4)分析与探测潜在突水位置与区域,实施封闭注浆,防止二次突水发生。

4 结语

隧道一旦发生突水灾害,对施工人员甚至整个隧洞造成重大的影响,因此施工前应通过各种手段查清是否存在岩溶条件,预先采取措施,在施工过程中结合超前地质预报等手段,及早发现可能出现的突水灾害,通过判断突水类型,采用相应措施,治理突水,避免灾害的发生。

参考文献

[1] 姜云,王兰生.深埋长大公路隧道高地应力岩爆和岩溶涌突水问题及对策[J].岩石力学与工程学报,2002,21(9):1319-1323.

[2] 刘招伟,何满潮,王树仁.圆梁山隧道岩溶突水机理及防治对策研究[J].岩土力学,2006,27(2):228-236.

[3] 顾义磊,李晓红,赵瑜,任松.通渝隧道涌突泥成因分析[J].岩土力学,2006,26(6):920-923.