【摘要】市政和房建工程中,常常涉及在市区中的深基坑开挖施工。由于基坑开挖量大,工期长,涉及汛期和旱季施工,基坑开挖过程中,须重点考虑由于坑内降排水引起的周边地下水位降低、土体固结产生的地表和建筑物沉降问题。井点回灌能有效的对地下水进行补给,但是受场地和外部环境的限制较多,常常难以有效开展。本文章根据背景工程的实际条件,因地制宜,采取了相应的改进措施,得到了较好的效果,希望能给类似工程带来一些借鉴作用。

【关键词】深基坑;沉降;带压回灌

1 工程概况

某南方城市交通轨道21号线21标车站基坑处于城市主干道中央,东西走向,车站施工过程中交通不中断。车站基坑长度228m,宽度20m,基坑开挖深度19m。车站两侧为既有当地居民自建3~6层楼房(部分为加建),又有正在建设中的商住楼盘。周边建筑物距离基坑25~50m不等,属于基坑开挖影响范围内。

车站地质自西向东,岩层逐渐爬升;自上而下分别为人工填土层、淤泥层、冲洪积粉细砂层、冲洪积土层、花岗片麻岩残积土层及不同程度的花岗岩风化岩层。其中车站西端地面以下4m~6m存在淤泥层和砂层,大部分属于花岗片麻岩残积土层<5-2>内。车站围护结构为800mm钢筋混凝土地下连续墙,西侧嵌固深度5~8m,东侧2m~4m。

2 带压回灌技术应用背景

该工程7月份开始进行开挖,开挖工程中按照设计要求在坑内施工降水井进行主动降水。基坑9月底开挖至基底,在9月份开始,周边建筑物和地面开始出现不同程度的沉降现象,日沉降量达0.2mm。且随着枯水期来临,沉降愈发明显,个别建筑物沉降达110mm。根据项目部在建筑物附近设置的水位监测孔观测得知,周边水位已下降至地面以下9m,超过往年枯水期最低水位2m。

3 原因剖析

经过对沉降曲线图、水位数据以及建筑物基础和地质条件的综合分析,认为:本工程围护结构按照设计要求施工,基坑开挖过程严格按照施工方案进行,基坑连续墙不存在漏水现象,且围护结构变形值和支撑轴力变化值都在较小范围内,基坑处于安全稳定的状态。周边建筑物沉降发生的原因有以下几点因素作用而成:1,由于随着旱季到来,地下水得不到补给,水位逐渐降低;2,而基坑围护结构未能深入隔水层,地下水绕渗进入基坑内,加速了周边地下水的流失;3基坑西侧地质存在较厚的砂层和淤泥层,周边地下水位降低导致建筑物及地表底部软土孔隙率减小,土体发生固结;4,发生沉降的建筑物多为天然条形浅基础,且在基坑开挖过程中普遍存在加盖现象,增加了房屋的自重。

综上原因可知,只要基坑处于未完全封底,地下水继续绕渗基坑流失,且枯水期持续的状态下,沉降将持续发生。因此,采取有效的方法对周边地下水的补给是唯一遏制建筑物沉降的措施。

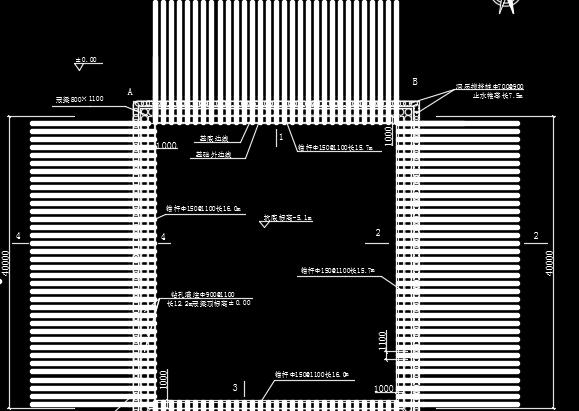

考虑社会环境因素及地下管线较多的影响,项目部决定在基坑周边、施工围蔽范围内打设回灌井,回灌井距离建筑物约30m。(回灌孔分部图如下图所示)

4 带压回灌技术的应用要点

经过仔细论证分析,认为由于车站上部地质处于冲洪积土层及淤泥质土层,透水性较差,渗透系数仅为 0.005~0.01m/d,在无足够压力的作用下,回灌水无法渗透至30m外的建筑物周边。因此,只有采用带压回灌,才能提高渗透压力,克服土层阻力,达到远距离补给地下水的效果。

项目部根据现场情况,制定了自动带压井点回灌系统。该系统主要由 抽水泵、进出水管线、蓄水箱及回灌井组成,利用水箱将基坑底水泵抽出的水蓄起作为回灌水源,蓄水箱蓄水至一定高度后,触发水位控制开关,使抽水泵开启,通过回灌井带压回灌至地下,在水箱水位降至一定高度后,开关关闭,抽水泵停止作业。如此反复形成循环。

带压回灌系统有以下技术要点:

(1)地下水回灌孔间距约6m一个,每个孔深度10~12mm,以进入透水层内1m以上为止。

(2)井孔采用钻机成孔,孔径为150mm,钻孔深度应比滤管底深0.5m,以利沉砂。将井点管沉至要求的深度后,在孔壁与井点管之间填入粗砂,回填粗砂面距离孔口4米处塞一层无纺土工布(约3~5cm高度)或者回填粘土,作为分隔层,然后用1:2水泥砂浆将其密封。渗滤系统采用PVC筛管外包滤网和砂石滤层填充,管径100mm。 渗滤筛管在地面以下2m处开始开孔至管底。渗水筛孔竖向间距10cm,每个断面至少4个筛孔,相邻断面孔位错开布置。如下图所示

(3)输水管采用PVC材质,管径6~7cm。

(4)增压水泵采用2.2kw,口径6.5cm

(5)回灌井上安装压力表及流量表,灌水量与压力要由小到大,逐步调节到适宜压力;

(6)回灌井口要求密封,确保回灌时不漏水,同时回灌压力不宜过大,当回灌流量不明显增加时,回灌压力最好不要增加,否则回灌井周围易产生突涌,从而破坏回灌井结构;回灌水体必须干净,不能是污染水体,否则会污染地下水;

(7)回灌水体内不能有固体物质(如砂,土及其它杂质等),否则会影响回灌效果。

5 回灌过程控制

回灌系统运行过程中,还需做好原始记录数据采集和过程数据记录,对回灌力度进行控制。主要有以下控制要点:

(1)为及时了解基坑周边的地下水位变化的情况,及时调整回灌井点的注水量,根据基坑周边原有的水位观测孔进行观测自然水位的变化情况。

(2)在回灌前,通过观测井对本项目基坑周围地下水位进行首次观测,注水后前每天观测1次。在观测水位的同时并对机组的注水压力及注水流量作好记录。根据观测水位变化及时调整注水量,以保持水位相对稳定。通常水泵出水口工作压力约 0.3Mpa,所形成的真空约0.5~0.8MPa。

(3)回灌井的启动:当稳定的水位监测报告出来之后,如现水位低于本场地的原始数据后即启动回灌。

(4)回灌井停止运行条件:基坑停止降水后观测一段时间,若水位恢复正常,即可停止回灌。

(5)回灌水源:回灌水源主要以基坑内集水桶的地下水作为回灌水,如地下水位供应不上采用自来水作为回灌水源。

(6)回灌压力:回灌压力以保持在0.2~0.3mpa范围,当回灌压力过大,回灌效果不高时,可暂停加压,即采用间歇性加压。

(7)回灌井的监控:回灌过程中对基坑内观测井和基坑外观测井水位密切监控,要求水位观测每24小时一次。

6 结语

根据周边建筑附近的水位监测孔进行数据分析,可以得出通过采用自动带压回灌系统进行回灌,有效地对基坑周边的地下水进行补给,通过后期对周边建筑物的沉降和地表沉降进行观测,其沉降趋势已经得到控制。事实证明,带压回灌技术能够很好的应用于回灌井点布置条件受到限制,无法大范围分布设置的情况中,使得地下水能有效得到补给,从而遏制了地表因地下水流失出现固结沉降的趋势,对周边建筑物起到了较好的保护作用,使得基坑的施工无后顾之忧,为深基坑开挖创造了有利条件。

1 工程概况

某南方城市交通轨道21号线21标车站基坑处于城市主干道中央,东西走向,车站施工过程中交通不中断。车站基坑长度228m,宽度20m,基坑开挖深度19m。车站两侧为既有当地居民自建3~6层楼房(部分为加建),又有正在建设中的商住楼盘。周边建筑物距离基坑25~50m不等,属于基坑开挖影响范围内。

车站地质自西向东,岩层逐渐爬升;自上而下分别为人工填土层、淤泥层、冲洪积粉细砂层、冲洪积土层、花岗片麻岩残积土层及不同程度的花岗岩风化岩层。其中车站西端地面以下4m~6m存在淤泥层和砂层,大部分属于花岗片麻岩残积土层<5-2>内。车站围护结构为800mm钢筋混凝土地下连续墙,西侧嵌固深度5~8m,东侧2m~4m。

2 带压回灌技术应用背景

该工程7月份开始进行开挖,开挖工程中按照设计要求在坑内施工降水井进行主动降水。基坑9月底开挖至基底,在9月份开始,周边建筑物和地面开始出现不同程度的沉降现象,日沉降量达0.2mm。且随着枯水期来临,沉降愈发明显,个别建筑物沉降达110mm。根据项目部在建筑物附近设置的水位监测孔观测得知,周边水位已下降至地面以下9m,超过往年枯水期最低水位2m。

3 原因剖析

经过对沉降曲线图、水位数据以及建筑物基础和地质条件的综合分析,认为:本工程围护结构按照设计要求施工,基坑开挖过程严格按照施工方案进行,基坑连续墙不存在漏水现象,且围护结构变形值和支撑轴力变化值都在较小范围内,基坑处于安全稳定的状态。周边建筑物沉降发生的原因有以下几点因素作用而成:1,由于随着旱季到来,地下水得不到补给,水位逐渐降低;2,而基坑围护结构未能深入隔水层,地下水绕渗进入基坑内,加速了周边地下水的流失;3基坑西侧地质存在较厚的砂层和淤泥层,周边地下水位降低导致建筑物及地表底部软土孔隙率减小,土体发生固结;4,发生沉降的建筑物多为天然条形浅基础,且在基坑开挖过程中普遍存在加盖现象,增加了房屋的自重。

综上原因可知,只要基坑处于未完全封底,地下水继续绕渗基坑流失,且枯水期持续的状态下,沉降将持续发生。因此,采取有效的方法对周边地下水的补给是唯一遏制建筑物沉降的措施。

考虑社会环境因素及地下管线较多的影响,项目部决定在基坑周边、施工围蔽范围内打设回灌井,回灌井距离建筑物约30m。(回灌孔分部图如下图所示)

4 带压回灌技术的应用要点

经过仔细论证分析,认为由于车站上部地质处于冲洪积土层及淤泥质土层,透水性较差,渗透系数仅为 0.005~0.01m/d,在无足够压力的作用下,回灌水无法渗透至30m外的建筑物周边。因此,只有采用带压回灌,才能提高渗透压力,克服土层阻力,达到远距离补给地下水的效果。

项目部根据现场情况,制定了自动带压井点回灌系统。该系统主要由 抽水泵、进出水管线、蓄水箱及回灌井组成,利用水箱将基坑底水泵抽出的水蓄起作为回灌水源,蓄水箱蓄水至一定高度后,触发水位控制开关,使抽水泵开启,通过回灌井带压回灌至地下,在水箱水位降至一定高度后,开关关闭,抽水泵停止作业。如此反复形成循环。

带压回灌系统有以下技术要点:

(1)地下水回灌孔间距约6m一个,每个孔深度10~12mm,以进入透水层内1m以上为止。

(2)井孔采用钻机成孔,孔径为150mm,钻孔深度应比滤管底深0.5m,以利沉砂。将井点管沉至要求的深度后,在孔壁与井点管之间填入粗砂,回填粗砂面距离孔口4米处塞一层无纺土工布(约3~5cm高度)或者回填粘土,作为分隔层,然后用1:2水泥砂浆将其密封。渗滤系统采用PVC筛管外包滤网和砂石滤层填充,管径100mm。 渗滤筛管在地面以下2m处开始开孔至管底。渗水筛孔竖向间距10cm,每个断面至少4个筛孔,相邻断面孔位错开布置。如下图所示

(3)输水管采用PVC材质,管径6~7cm。

(4)增压水泵采用2.2kw,口径6.5cm

(5)回灌井上安装压力表及流量表,灌水量与压力要由小到大,逐步调节到适宜压力;

(6)回灌井口要求密封,确保回灌时不漏水,同时回灌压力不宜过大,当回灌流量不明显增加时,回灌压力最好不要增加,否则回灌井周围易产生突涌,从而破坏回灌井结构;回灌水体必须干净,不能是污染水体,否则会污染地下水;

(7)回灌水体内不能有固体物质(如砂,土及其它杂质等),否则会影响回灌效果。

5 回灌过程控制

回灌系统运行过程中,还需做好原始记录数据采集和过程数据记录,对回灌力度进行控制。主要有以下控制要点:

(1)为及时了解基坑周边的地下水位变化的情况,及时调整回灌井点的注水量,根据基坑周边原有的水位观测孔进行观测自然水位的变化情况。

(2)在回灌前,通过观测井对本项目基坑周围地下水位进行首次观测,注水后前每天观测1次。在观测水位的同时并对机组的注水压力及注水流量作好记录。根据观测水位变化及时调整注水量,以保持水位相对稳定。通常水泵出水口工作压力约 0.3Mpa,所形成的真空约0.5~0.8MPa。

(3)回灌井的启动:当稳定的水位监测报告出来之后,如现水位低于本场地的原始数据后即启动回灌。

(4)回灌井停止运行条件:基坑停止降水后观测一段时间,若水位恢复正常,即可停止回灌。

(5)回灌水源:回灌水源主要以基坑内集水桶的地下水作为回灌水,如地下水位供应不上采用自来水作为回灌水源。

(6)回灌压力:回灌压力以保持在0.2~0.3mpa范围,当回灌压力过大,回灌效果不高时,可暂停加压,即采用间歇性加压。

(7)回灌井的监控:回灌过程中对基坑内观测井和基坑外观测井水位密切监控,要求水位观测每24小时一次。

6 结语

根据周边建筑附近的水位监测孔进行数据分析,可以得出通过采用自动带压回灌系统进行回灌,有效地对基坑周边的地下水进行补给,通过后期对周边建筑物的沉降和地表沉降进行观测,其沉降趋势已经得到控制。事实证明,带压回灌技术能够很好的应用于回灌井点布置条件受到限制,无法大范围分布设置的情况中,使得地下水能有效得到补给,从而遏制了地表因地下水流失出现固结沉降的趋势,对周边建筑物起到了较好的保护作用,使得基坑的施工无后顾之忧,为深基坑开挖创造了有利条件。