【摘要】超深基坑的支护与开挖,如何保证质量与安全,又能兼顾其经济性?如何对位移、裂缝进行控制?特别是基坑抢险的应急措施等,为基坑支护重点、难点问题,本文对以上进行分析,以供参考。

【关键词】超深基坑;设计;施工;监控;质量与安全

现超高建筑日益增多,基坑深度越来越深,因此基坑支护结构就成为人们的热点,特别是超深基坑。由于地质情况复杂,设计水平、施工水平以及人们思想误区(临时结构,以低造价,大风险为主导),给支护结构体系的质量和安全带来较大的难度和风险。本文结合实例对基坑设计、施工、监理、加固、抢险全过程进行分析、总结,以供参考。

1 基坑支护结构形式

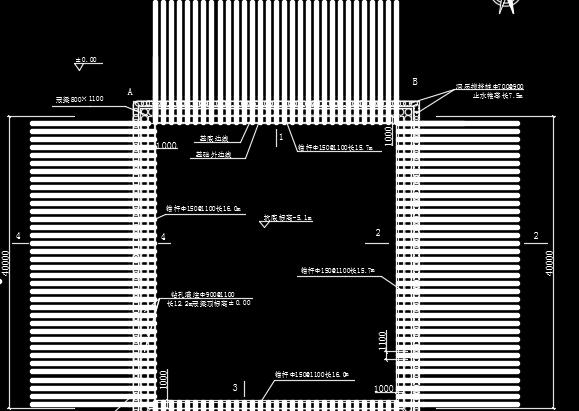

本基坑地下四层,基坑深达16.5米、长75米、宽55米,属超深基坑开挖的范畴。本工程支护结构最外围为深层搅拌桩互相搭接成截水围幕,人工挖孔排桩做支护,挖孔桩顶(-2.0米)设一条压顶梁,压顶梁上设一道预应力锚索,两桩布一锚,且又在桩身(-8.0米)布一道预应力锚索,两桩布一锚,并用腰梁连接成整体。

2 施工、加固、抢险的过程

支护结构施工完毕后(配合锚索施工,基坑边土方挖至-9.0米),进行土方大开挖,考虑运输从南、西、北基坑边向东边收缩,且各边是一挖到底的方法进行开挖。开始在西南角开挖,西边出现位移超过警戒值(35mm),决定西边中间留土条暂不开挖,其它正常开挖。基坑稳定后再将留土条开挖。但开挖后,西边基坑又开始移动,直到100 mm,拟采取处理措施,因各种原因,大家持待观态度,位移值最大已达140 mm。各方决定在西南角、西北角加设一条钢结构支撑(I60、I40组合钢支梁),此从备料开始加工、安装直到10天才基本完成,此期间西边基坑以每天5 mm的速度在移动,毫不收敛的迹象,最大位移点已达到200 mm,少量支护桩出现裂缝,压顶梁已多处裂缝,地面下陷达200~300 mm。因此,决定在24小时内采取应急抢险措施(西边基坑底中部用I40工字钢梁斜顶排桩腰梁,共11条,间隔3米,与锚头对齐;两端连接进行节点连接处理)。应急措施以及钢支撑完成2天后,位移值达到220 mm,而稳定下来,且有微量的反弹。基坑稳定后,在腰梁上部加设一道预应力锚索,再拆除应急措施的I40斜钢梁,进入地下室的施工。

3 原因分析

基坑施工完毕,支护桩动测、锚索的张拉与抗拔试验均合格,基坑三面(除西边)均相当稳定,位移最大值达60mm,只有基坑西边位移出现异常,以相当快的速率直达220 mm,须采取加固措施,才免于倒塌,经各方面原因分析,主要有:

3.1 支护结构形式设计上的缺陷

3.1.1 排桩上有两道锚索,根据地质情况设计上分八个区,每区锚索入岩、孔数、抗拔力均不同,上下两道锚索根数相同,上道抗拔值400~550KN,下道抗拔值500~700KN,设计上西边中央上道锚索抗拔值最小,只有420KN,因此反映出此部位位移最大。

3.1.2 原设计锚索均为入岩3.5米,但多数钻孔30米以上还未入岩,后设计院要求只要达到一定的深度即可,不要求一定入岩。从总钻孔情况统计实际入岩者只有20%,也就是说本全为岩锚后实际大部分为土锚,土锚受力难保证,预应力损失较大,反映出预应力的失效。

3.1.3 支护桩锚入基坑底的长度,设计按不同土层、岩层折算不同锚入长度后经复核验收,抗倾覆安全系数、整体稳定安全系数刚达规范要求,均偏小,安全储备不足。

3.1.4 锚索的抗拔值不做基本试验确定,主要是依据土质资料和经验得出,缺少可靠、真实的数据。违反预应力锚索设计的有关规定。

3.2 施工控制存在的不足

3.2.1 锚索注浆为两次注浆,按要求为离锚索底部3米处、长6米的范围进行二次注浆,以形成一个扩大头锚固体,但施工情况二次注浆不太成功,注浆平均水泥用量50~100KN,主要是二次注浆的间隔时间、注浆设备、注浆压力等各方面造成。因为扩大头偏小,明显大大削弱锚固体的摩擦力。

3.2.2 土方开挖违反“平衡、对称、分块、分层、限时”的原则,采取一挖到底的方法,造成应力突变,加剧位移的变形。

3.2.3 基坑两边中央垂直于基坑处有1Φ200废给水管断裂,压力水向基坑流淌,一直不得根治,形成基坑边动水压力增大。

3.3 人为因素的误区

3.3.1 支护结构为临时性设施,业主考虑用尽可能低的造价,总是冒大的风险,就是位移已超过警戒值,还不愿意采取措施进行补救。

3.3.2 当位移发生到一定时,提出在排桩间打若干泄水孔,将基坑边的水泄掉,减少压力。因本工程采用止水桩进行止水,人们认为又止水又泄水,那究竟如何?对水的处理,人们产生误区,如上措施得不到落实,而错过了加固补救的最好时机。

4 加固处理措施

综合如上各种原因,导致基坑位移已达140mm,各方意识到基坑不稳定有更大的安全威胁,故将采取加固措施。

4.1 由于受基坑边场地的限制,坑边无法施行管柱注浆处理,只好在西南、西北角增设斜向内钢支撑,支撑利用I56、I40、I20等构件组成的组合性钢结构支撑,支撑点设在西边1/4跨处,并利用植筋技术固定于梁、排桩上。此方案施工共用10天,但基坑却以5 mm/天的速率在位移,加固完毕,位移已达200 mm。

4.2 正值雨季,在排桩间隙上打泄水孔,原计划打两排(水平间距3米),后改为在排桩间隙有明显渗漏处打泄水孔,能较好地将水引导。

4.3 对排水明沟、地面的开裂,进行彻底硬化处理,来不及硬化的又值雨天,用防水彩布条覆盖。

5 防止基坑倒塌的应急措施

以上加固措施基本完成时,位移已达200mm,由于钢支撑安装完毕后,要经一定外力、时间后才能受力起作用,未能在早期起控制位移的作用,西边中部随时有瞬间倒塌的可能性,因此各方采取应急的措施(24小时内完成),如下:

决定在基坑底用I40斜顶方法,即用一条I40钢梁斜顶在腰梁的锚头下面,一根锚索对应一条钢梁,I40用整条梁直接支承在基坑底,两端进行节点连接处理。

此应急措施,考虑预应力锚索的损失,斜顶既可弥补锚索的损失,又可解决基坑倒塌瞬间性,且施工快捷,是个很好的应急措施。

6 基坑稳定的永久性加固

随着钢支撑的慢慢受力,应急措施的安装完毕,且Φ200给水管得到彻底的封堵后,基坑的位移有所收敛,并在2~3天内达到稳定。位移达到220mm时,得到控制。由于斜顶和钢支撑随着地下室的施工,要逐步拆除,故又采取了如下加固措施:

在腰梁上面加一道预应力锚索,中部间距1.5米,两端部间距3.0米,且要求全部入岩3.5米,且张拉时要求先进行设计抗拔值确定再做锁定值的确认,并抽查少量进行重张拉,检测预应力放松锁定损失,从多方面严格控制预应力的质量。

7 经验总结

从整个施工过程,加固处理过程以及多次专家论证,对本工程实例经验总结如下:

7.1 对支护方案进行严格审查、验算,各种安全系数不能偏小。

7.2 地质钻探时,应扩大钻探的范围,基坑外面也应有相应钻孔。

7.3 锚索应埋设预应力片,以检测预应力筋内力受力情况,可直观知道预应力损失的情况。

7.4 锚索的张拉应进行抗拔值的确定后,再进行锁定。

7.5 充分认识土锚与岩锚的受力以及施工控制的区别。

7.6 用Φ200排水管代替排水明沟,减少明沟开裂的修复和修复不彻底排水的下渗。

8 结束语

如上简述了一起深基坑支护施工过程的特例分析,以引起同业者对基坑支护的认识,以纠正、弥补一些施工过程中的不足,为基坑支护的质量监控提供一些参考。

【关键词】超深基坑;设计;施工;监控;质量与安全

现超高建筑日益增多,基坑深度越来越深,因此基坑支护结构就成为人们的热点,特别是超深基坑。由于地质情况复杂,设计水平、施工水平以及人们思想误区(临时结构,以低造价,大风险为主导),给支护结构体系的质量和安全带来较大的难度和风险。本文结合实例对基坑设计、施工、监理、加固、抢险全过程进行分析、总结,以供参考。

1 基坑支护结构形式

本基坑地下四层,基坑深达16.5米、长75米、宽55米,属超深基坑开挖的范畴。本工程支护结构最外围为深层搅拌桩互相搭接成截水围幕,人工挖孔排桩做支护,挖孔桩顶(-2.0米)设一条压顶梁,压顶梁上设一道预应力锚索,两桩布一锚,且又在桩身(-8.0米)布一道预应力锚索,两桩布一锚,并用腰梁连接成整体。

2 施工、加固、抢险的过程

支护结构施工完毕后(配合锚索施工,基坑边土方挖至-9.0米),进行土方大开挖,考虑运输从南、西、北基坑边向东边收缩,且各边是一挖到底的方法进行开挖。开始在西南角开挖,西边出现位移超过警戒值(35mm),决定西边中间留土条暂不开挖,其它正常开挖。基坑稳定后再将留土条开挖。但开挖后,西边基坑又开始移动,直到100 mm,拟采取处理措施,因各种原因,大家持待观态度,位移值最大已达140 mm。各方决定在西南角、西北角加设一条钢结构支撑(I60、I40组合钢支梁),此从备料开始加工、安装直到10天才基本完成,此期间西边基坑以每天5 mm的速度在移动,毫不收敛的迹象,最大位移点已达到200 mm,少量支护桩出现裂缝,压顶梁已多处裂缝,地面下陷达200~300 mm。因此,决定在24小时内采取应急抢险措施(西边基坑底中部用I40工字钢梁斜顶排桩腰梁,共11条,间隔3米,与锚头对齐;两端连接进行节点连接处理)。应急措施以及钢支撑完成2天后,位移值达到220 mm,而稳定下来,且有微量的反弹。基坑稳定后,在腰梁上部加设一道预应力锚索,再拆除应急措施的I40斜钢梁,进入地下室的施工。

3 原因分析

基坑施工完毕,支护桩动测、锚索的张拉与抗拔试验均合格,基坑三面(除西边)均相当稳定,位移最大值达60mm,只有基坑西边位移出现异常,以相当快的速率直达220 mm,须采取加固措施,才免于倒塌,经各方面原因分析,主要有:

3.1 支护结构形式设计上的缺陷

3.1.1 排桩上有两道锚索,根据地质情况设计上分八个区,每区锚索入岩、孔数、抗拔力均不同,上下两道锚索根数相同,上道抗拔值400~550KN,下道抗拔值500~700KN,设计上西边中央上道锚索抗拔值最小,只有420KN,因此反映出此部位位移最大。

3.1.2 原设计锚索均为入岩3.5米,但多数钻孔30米以上还未入岩,后设计院要求只要达到一定的深度即可,不要求一定入岩。从总钻孔情况统计实际入岩者只有20%,也就是说本全为岩锚后实际大部分为土锚,土锚受力难保证,预应力损失较大,反映出预应力的失效。

3.1.3 支护桩锚入基坑底的长度,设计按不同土层、岩层折算不同锚入长度后经复核验收,抗倾覆安全系数、整体稳定安全系数刚达规范要求,均偏小,安全储备不足。

3.1.4 锚索的抗拔值不做基本试验确定,主要是依据土质资料和经验得出,缺少可靠、真实的数据。违反预应力锚索设计的有关规定。

3.2 施工控制存在的不足

3.2.1 锚索注浆为两次注浆,按要求为离锚索底部3米处、长6米的范围进行二次注浆,以形成一个扩大头锚固体,但施工情况二次注浆不太成功,注浆平均水泥用量50~100KN,主要是二次注浆的间隔时间、注浆设备、注浆压力等各方面造成。因为扩大头偏小,明显大大削弱锚固体的摩擦力。

3.2.2 土方开挖违反“平衡、对称、分块、分层、限时”的原则,采取一挖到底的方法,造成应力突变,加剧位移的变形。

3.2.3 基坑两边中央垂直于基坑处有1Φ200废给水管断裂,压力水向基坑流淌,一直不得根治,形成基坑边动水压力增大。

3.3 人为因素的误区

3.3.1 支护结构为临时性设施,业主考虑用尽可能低的造价,总是冒大的风险,就是位移已超过警戒值,还不愿意采取措施进行补救。

3.3.2 当位移发生到一定时,提出在排桩间打若干泄水孔,将基坑边的水泄掉,减少压力。因本工程采用止水桩进行止水,人们认为又止水又泄水,那究竟如何?对水的处理,人们产生误区,如上措施得不到落实,而错过了加固补救的最好时机。

4 加固处理措施

综合如上各种原因,导致基坑位移已达140mm,各方意识到基坑不稳定有更大的安全威胁,故将采取加固措施。

4.1 由于受基坑边场地的限制,坑边无法施行管柱注浆处理,只好在西南、西北角增设斜向内钢支撑,支撑利用I56、I40、I20等构件组成的组合性钢结构支撑,支撑点设在西边1/4跨处,并利用植筋技术固定于梁、排桩上。此方案施工共用10天,但基坑却以5 mm/天的速率在位移,加固完毕,位移已达200 mm。

4.2 正值雨季,在排桩间隙上打泄水孔,原计划打两排(水平间距3米),后改为在排桩间隙有明显渗漏处打泄水孔,能较好地将水引导。

4.3 对排水明沟、地面的开裂,进行彻底硬化处理,来不及硬化的又值雨天,用防水彩布条覆盖。

5 防止基坑倒塌的应急措施

以上加固措施基本完成时,位移已达200mm,由于钢支撑安装完毕后,要经一定外力、时间后才能受力起作用,未能在早期起控制位移的作用,西边中部随时有瞬间倒塌的可能性,因此各方采取应急的措施(24小时内完成),如下:

决定在基坑底用I40斜顶方法,即用一条I40钢梁斜顶在腰梁的锚头下面,一根锚索对应一条钢梁,I40用整条梁直接支承在基坑底,两端进行节点连接处理。

此应急措施,考虑预应力锚索的损失,斜顶既可弥补锚索的损失,又可解决基坑倒塌瞬间性,且施工快捷,是个很好的应急措施。

6 基坑稳定的永久性加固

随着钢支撑的慢慢受力,应急措施的安装完毕,且Φ200给水管得到彻底的封堵后,基坑的位移有所收敛,并在2~3天内达到稳定。位移达到220mm时,得到控制。由于斜顶和钢支撑随着地下室的施工,要逐步拆除,故又采取了如下加固措施:

在腰梁上面加一道预应力锚索,中部间距1.5米,两端部间距3.0米,且要求全部入岩3.5米,且张拉时要求先进行设计抗拔值确定再做锁定值的确认,并抽查少量进行重张拉,检测预应力放松锁定损失,从多方面严格控制预应力的质量。

7 经验总结

从整个施工过程,加固处理过程以及多次专家论证,对本工程实例经验总结如下:

7.1 对支护方案进行严格审查、验算,各种安全系数不能偏小。

7.2 地质钻探时,应扩大钻探的范围,基坑外面也应有相应钻孔。

7.3 锚索应埋设预应力片,以检测预应力筋内力受力情况,可直观知道预应力损失的情况。

7.4 锚索的张拉应进行抗拔值的确定后,再进行锁定。

7.5 充分认识土锚与岩锚的受力以及施工控制的区别。

7.6 用Φ200排水管代替排水明沟,减少明沟开裂的修复和修复不彻底排水的下渗。

8 结束语

如上简述了一起深基坑支护施工过程的特例分析,以引起同业者对基坑支护的认识,以纠正、弥补一些施工过程中的不足,为基坑支护的质量监控提供一些参考。