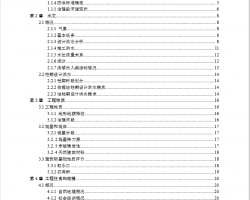

1、工程概况

某基坑开挖工作进行了将近一周,除北侧运输通道外,其他部位沿支护桩一侧已挖至基坑底标高,施工现场发现基坑西侧和北侧各有一处渗漏点,渗漏点位置在环梁底标高以下1.5 m左右,其中西侧渗漏点较大,从上到下以滴水方式冲刷桩问土形成孔洞,北侧渗漏点较小。对上述两处渗漏点进行第一步处理,在渗漏点处填塞编织物挡土外侧砌砖,处理后只有清水渗出,无泥砂;而后一周持续对基坑渗漏情况进行观察并对新渗漏点进行封堵,发现东侧环梁外侧止水帷幕内侧有积水并从环梁下渗出对基坑侧壁造成冲刷形成空洞,基坑南侧又有几处渗水,基坑内壁大面积有潮湿现象。

在环梁支撑施工过程中,为便于破除支护桩桩头,在支护桩外侧用挖掘机沿基坑挖了一道宽40~50 cm的沟,将支护桩外侧的止水帷幕的上部大部分挖除,挖除后第二天就有水从基坑外侧渗入沟中,明显出水点有3个,多处点位虽未出水但有阴湿现象,环梁浇筑过程中为了堵住出水点,在出水点处多浇筑了一段混凝土,但效果不佳,基坑开挖第一天,西侧原出水点处只开挖了1m多就出现了渗漏。

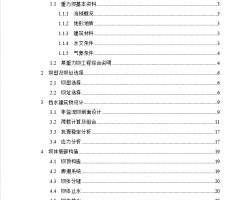

2、工程地质情况

2.1人工填土层

全场地均有分布,厚度1.70~4.O0 m,底板标高为0.67~一4.O0 m,该层从上而下可分为2个亚层。

第一亚层,杂填土(地层编号①1 )。厚度一般为0.60~4.O0 m,呈杂色,松散状态,由拆房垃圾、砖块、石子、灰渣、废土等组成。工程部分地方缺失该层。

第二亚层,素填土(地层编号①2)。厚度一般为0.50~3.50 m,呈褐色,软塑状态,粉质粘土质,含砖渣、石子等,属中压缩性土。部分地方孔附近缺失该层。

人工填土填垫年限>10 a。

2.2全新统上组陆相冲积层

厚度1.20~3.30 m,顶板标高为0.67~一4.O0 m,该层从上而下可分为2个亚层。

第一亚层,粘土、粉质粘土(地层编号④1)。厚度一般为0.30~1.7011,呈灰黄色,可塑状态,无层理,含铁质,属中压缩性土。局部受填土影响缺失该层,剖面图上统一按粘土绘制。

第二亚层,粉土(地层编号④2)。厚度一般为

1.2O~2.50 m,呈灰黄色,稍密~中密状态,无层理,含铁质,属中(偏低)压缩性土。本层土各亚层土质较均匀,④1 亚层分布不甚稳定,④2亚层分布较稳定。

2.3全新统中组海相沉积层

厚度7.00~8.50 m,顶板标高为一2.28~一5.70 m,主要由粉质粘土(地层编号⑥4)组成,呈灰色,软塑状态,有层理,含贝壳,属中压缩性土。

本层土上部砂性较大,局部夹粉土透镜体。本层土水平方向上土质较均匀,分布尚稳定。

2.4全新统下组陆相冲积层

厚度7.60~9.60 m,顶板标高为一9.98~一13.50m,该层从上而下可分为2个亚层。

第一亚层,粉质粘土(地层编号⑧1)。厚度一般为3.90~5.80 m,呈灰黄色,可塑状态,无层理,含铁质,属中压缩性土。

第二亚层,粉砂(地层编号⑧2)。厚度一般为2.70~5.O0 m,呈灰黄色,密实状态,无层理,含铁质,属中(偏低)压缩性土。局部夹粘土透镜体。

本层土水平方向上土质较均匀,分布较稳定。

2.5上更新统第五组陆相冲积层

厚度6.70~9.O0 m,顶板标高为-18.11~一22.60m,主要由粉质粘土(地层编号⑨1)组成,呈褐黄色,可塑状态,无层理,含铁质,属中压缩性土。局部夹粉土透镜体。

本层土水平方向上土质较均匀,分布较稳定。

3、渗漏水类型及原因分析

3.1渗漏水类型

经观察基坑渗漏水情况:

1)有渗水点处,桩问土由冠梁底向下大多数都是潮湿的;

2)渗漏出水点大部分在冠梁以下500mm范围内;

3)基坑南侧在冠梁下3.0m左右,但出水点以上是粘性土,出水点以下为粉土且现场从水流径向观察,明显有从上向下的流水痕迹;出水点连续多处(约7处)均在同一个标高上(粘性土层下缘);基坑漏水的特点是越往深处水压越大、水流量越大,基坑漏水越严重,但该处漏水仅限于冠梁下3.0m左右,再向下至基坑底没有一处漏水;

4)如果是止水帷幕墙深处漏水,那么该位置基坑外水位应该迅速下降,但该场地基坑周边地下水水位均在冠梁底标高附近,说明止水帷幕没有深处漏水问题。

综合分析:本工程渗漏水类型为止水帷幕墙顶标高低于地下水位,产生漫顶漏水和止水帷幕墙受损产生裂缝造成渗漏。

3.2原因分析

1)基坑开挖施工冠梁时,没注意对止水帷幕的保护,部分止水帷幕被挖除,使止水帷幕顶标高降至冠梁底标高一3.20 m(埋深2.30 m)附近。造成止水帷幕顶标高低于地下水位。由于地下水静止水位标高一2.80 m(埋深1.70 m)左右,因此地下水会漫过现有的止水帷幕顶部流入止水帷幕内侧。

2)部分止水帷幕被碰裂,造成了基坑渗、漏水现象。

4、渗漏处理方案

根据基坑现状, 已在基坑内用速凝材料进行封堵并结合导流进行暂时性的处理。由于渗漏情况设计的面较广,该做法消耗的工时太大且处理速度慢(每处渗水点要处理多次)效率低,效果不明显。

虽然水来自浅部的地表水,水压力很小,水量也不大,但其长流不断,对桩问土由上至下长期冲刷。必须尽快妥善处理,否则长期冲刷会使桩间土大部分流失,导致基坑变形、止水帷幕变形开裂。

综合考虑,选择在基坑外侧打降水井拦截浅部地表水的方案,处理该基坑渗漏水问题。井深6m,井间距5.0m。降水深度要深于环梁底标高1.0m。先集中在主要渗漏点附近布设,再根据实际需要布设在其他部位。降水完成后局部深处存在渗漏水,采取双液注浆方法进行封堵。

5、结语

通过处置基坑渗漏情况得到了有效治理,为后续工程顺利进行奠定了基础。