摘要:本文通过对一个框剪结构高层桩筏基础修改计算,对比了不同桩型桩距布置情况下的沉降差异,同时通过桩筏基础的修改计算与优化,对该桩筏基础作了详尽的分析,得出了一些有价值的结论。

关键词:桩筏基础;沉降;优化设计

1 工程概况

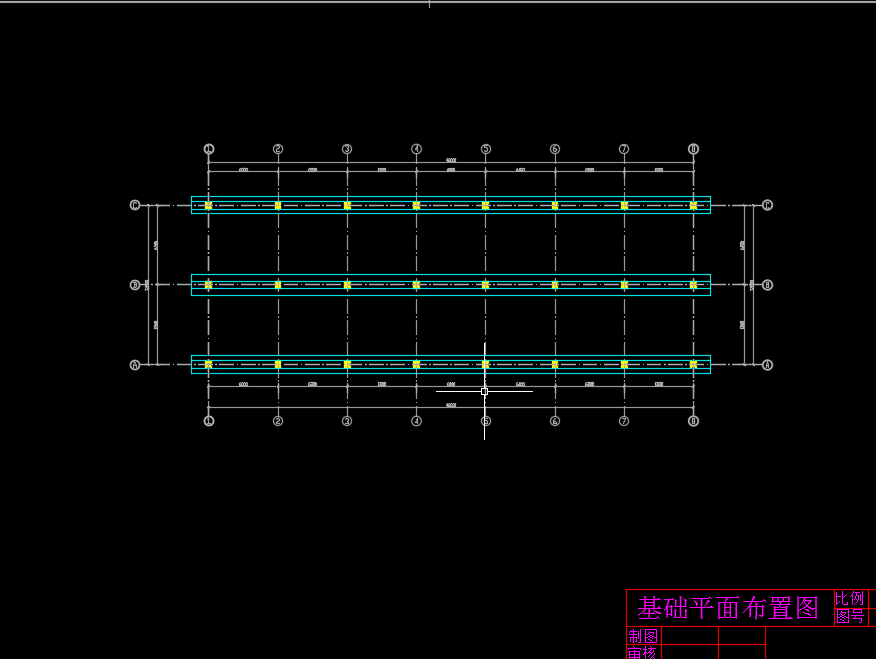

某办公楼结构形式为钢筋混凝土框剪结构,总建筑面积61224m2,地上20层,地下1层,南北两侧为大底盘地下室,地下室埋深6米左右,场地地震基本烈度为6度,抗震设防烈度为7度(0.10g),建筑场地类别III类场地。该场地土土层依次为:1.杂填土2.粉质粘土夹粉土3.粉土4.粉细砂5.淤泥质粉质粘土6.粉砂夹粉土7.粉质粘土7.1粉土8.粉砂夹粉土9.粉细砂。本工程采用选用(PHC)预应力混凝土管桩,桩端持力层选择《岩土工程勘察报告》中的第8层土(粉砂夹粉土层)。

2 桩间距对沉降的影响

拟建建筑为办公楼,结构形式为钢筋混凝土框剪结构,柱及抗震墙下荷载较大,从技术经济分析,采用预应力管桩+承台基础方案,为降低造价得出最经济基础方案,本工程对比了两种桩型方案:

方案一:桩径选用《岩土工程勘察报告》中建议的桩径500mm预应力管桩,管桩型号为:PHC-B500(100)-51b,有效桩长50.00m。管桩单桩承载力特征值Ra=2100KN,桩间距为1500~1750mm。采用Winkler模型计算承台与筏板沉降,典型承台沉降见表1。

方案二:按照新版江苏省工程建设标准《预应力混凝土管桩技术规程》DGJ32-TJ109-2010,结构高度大于60米的高层建筑宜选用外径不小于600mm的管桩,选用型号为PHC-AB600(130)-51.5b的预应力管桩,有效桩长51.5m,管桩单桩承载力特征值Ra=2670KN。由于单桩承载力提高,主体范围内桩数由828根减少到658根。桩间距扩大到1800~2100mm,同样采用Winkler模型计算承台与筏板沉降,典型承台沉降见表1。

研究表明:桩数减少,桩―土体刚度相应下降,因此,桩筏基础的沉降随桩间距的增大而增大。中国建筑科学研究院在石家庄市南郊进行的桩筏基础沉降野外模型试验[1]表明:减少桩数而增大桩距的模型相对于原模型基础沉降增大了这与文献[2]的计算结论相吻合。

但通过表1可知:本工程中,桩数少而桩距大的模型的沉降反比原模型的沉降减小了15%~20%,这说明桩间土对荷载的分担起到了明显的作用。

桩筏基础的沉降虽然随桩间距的增大而增大。但桩间距在10倍桩径以内时,桩筏基础的沉降只随桩间距的增大而稍有增大。桩筏基础在竖向荷载作用下,上部结构、桩筏基础与土的共同作用工作特性主要表现在桩与筏板(承台)的荷载分担和桩顶反力的非等值分布两个方面。桩间土越软,筏板对荷载的分担比越小,若筏底存在适当厚度的硬土层,即使下面的桩间土很软,筏板亦具有一定的分担作用。若桩端持力层较硬,桩的刺入变形小,基底土反力一般较难发挥。桩距的大小对基底反力有很大的影响。其分担比随桩距的增大而上升,一般桩距大于5倍桩径时,基底土对荷载便有明显的分担,当为6倍桩径时,也有筏板分担为65%的实例。

因此,通过模型对比可知,过密的布桩不利于充分发挥桩间土的承载作用。故我们在设计桩筏基础时根据具体情况条件进行合理的设计。做到既安全又经济。

3 变刚度调平设计

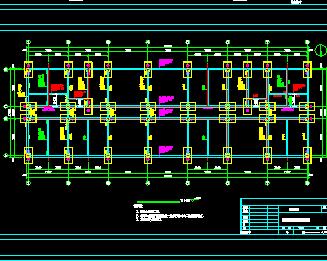

由于业主原因,原建筑规划作出调整,办公楼以建筑中心为圆心,整体顺时针旋转6度,此时预应力管桩已打完300根,由于规划调整,已打完的承台下桩已严重偏离上部结构。

综合现场情况和初步的计算果分析,基础修改方案如下:

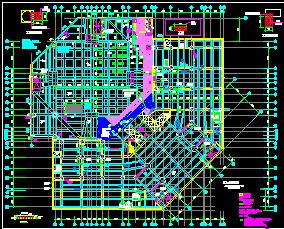

改用预应力管桩+筏板基础方案,筏板整体1500mm厚,局部(剪力墙核心筒,轴力较大的柱下)加厚。为了最大限度的利用已打桩,从技术经济角度分析,基础方案细化方案采用整体1500mm厚筏板,剪力墙核心筒,轴力较大的柱下加厚到1800mm~2200mm厚,1500mm厚筏板柱冲切不满足处设400高柱墩,由于筏板顶板覆土只有200mm厚,所以柱墩做成下柱墩。上部结构与基础和地基共同作用是把上部结构、基础、地基三者作为一个整体考虑,并且三者之间须同时满足静力平衡和变形协调。上部结构、基础和地基的刚度分布直接影响基础的沉降分布情况。理论分析和工程实例表明,若想减少差异沉降,采取加大基础刚度方法的效果并不明显,且明显的不经济。而上部结构刚度,由于受到使用功能的约束,加强上部结构刚度的方法也很难实现。因此,要使沉降趋于均匀,唯有依靠调整桩土支承刚度,使之与荷载分布和相互作用效应匹配。同时桩沿抗震墙轴线或柱下布置,较之桩满堂布置可大大减小底板的厚度。这也是优化高层建筑地基基础设计、减少乃至消除差异沉降的有效、可行而又经济的途径。

遵循以上原则,按照以下步骤最终完成了基础修改方案的优化。

1.在左侧已打完的桩间补充布桩。2.右侧未打桩部分按照原设计在抗震墙轴线或柱下布桩,在桩间补充布桩。3.这样造成了两侧桩布置不对称,因此要调整桩位布置,是上部荷载重心与桩形心重合。4.桩平面布置尽可能均匀。5.总揽全局,做局部调整桩位。6.合理确定桩筏分担比,调整桩参数,桩顶反力。

4 小结

通过本工程对桩筏基础的修改设计与优化,总结如下:

(1)在设计桩筏基础时适当的加大桩距,减少桩数,充分发挥桩间土的承载作用,根据具体地质情况条件进行合理的设计,可做到既安全又经济。

(2) 由于筏板内应力较小,筏板厚度由抗剪切,抗冲切要求确定,实际工程中可通过考虑筏底土承担一定的上部荷载,合理布桩,使筏板承受的剪切力和冲切力减小,减小筏板的厚度,节约基础工程造价。

参考文献:

[1]张武迟,铃泉,高文生等.变刚度桩筏基础变形特性试验研究建筑结构学报[J],2010.

[2]刘金砺,迟铃泉.桩土变形计算模型和变刚度调平设计[J].岩土工程学报,2000.