由于抗浮水位超出预期,造成高层商住楼纯二层地下室部分底板沿柱底周边及柱顶节点开裂,柱根处涌水。通过对底板混凝土强度、裂缝检测及沉降观测结果,分析开裂原因,提出处理方法以及类似工程的预防措施。

一、工程概况:

本工程为南宁市琅东片区的一栋高层商住楼,地面以上共32层,总高99.8m,其中首层及二层为商场,其余各层为住宅,共设二层地下室,地下二层底板结构面相对标高为-8.250m,建筑面相对标高为-7.950m,主楼范围以外为纯地下室,其上无附属建筑。

根据勘察报告,场地土层分布自上而下依次为杂填土层、粉质粘土层、园砾层、中风化粉砂岩层,基础底板置于相对隔水的粉质粘土层内,底板底距园砾层面约8米左右,勘察提供的抗浮设计水位相对标高为-10.000m,即抗浮水位在地下室底板之下,地下水对基础底板无浮托作用。

本工程基础采用φ500预应力高强混凝土管桩+承台的基础型式,桩端持力层要求进入圆砾层内≥1200mm,主裙楼间设沉降后浇带,要求在主楼封顶且沉降稳定后方可浇注闭合,以解决高低层结构间差异沉降问题。

桩承台范围以外按一般的构造防水梁板考虑,除靠近地下室外墙部分底板局部加厚以平衡外墙底弯矩外,其余底板厚均按地下工程防水底板最小厚度要求250mm设计,底板结构面上设有300厚用于建筑找坡及设置排水沟的建筑垫层。

该工程主体于2010年4月封顶,在主楼沉降趋于稳定后,在2010年6月将主裙楼间沉降后浇带封闭。沉降后浇带封闭前的沉降观测结果表明,主楼沉降最大处为25.3mm,裙楼地下室部分未发现明显的下沉或升高现象。

2010年9月28日,首先在主楼范围以外地下室底板D1#点位沿柱脚四周开裂涌水,涌水水头最高达17cm左右,次日逐渐回落。数天后,相继在地下室底板D2#、D3#点位出现同样情况,有数根柱在地下室顶板与梁底交接处出现水平裂缝,均出现在主楼范围以外的纯地下室部分,柱下为三桩承台。

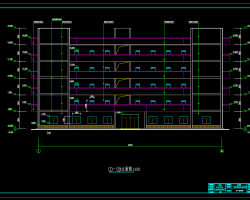

为分析开裂原因提供依据,业主委托广西建筑质量检测中心对相关部位裂缝分布及混凝土强度进行检测,详见(图1、图2),并进行了沉降变形观测,观测结果见(表1)。

二、开裂原因分析:

(一)通过对业主、监理和施工方了解,开裂区域底板混凝土在施工中为一次整浇,排除因施缝处理不当而引起开裂;

(二)请检测单位对开裂处承台用超声波法及钻芯法对混凝土强度及完整性进行检测,结果表明,混凝土无蜂窝、离析现象,混凝土抗压强度值在22.4MPa~29.7MPa之间,小于设计C30的强度要求。从开裂表征看,似像柱对承台的冲切破坏,即裂缝自承台桩内侧上延至承台面柱边处,按检测的混凝土强度取一中间值C25对承台进行复核,柱对承台的总抗冲切力设计值为6172kN,柱对承台的总冲切力设计值为4375kN,其抗冲切安全系数仍为6172/4375=1.41,有足够的安全度,不应是柱对承台的冲切破坏。通过对桩承台裂缝的走向检测结果看,也可排除柱对承台的冲切破坏,柱对承台的冲切是安全的。

(三)按防水底板梁板断面及配筋复核,可抵抗相对标高为-6.750m 的地下水位,较抗浮设计水位高出3.250m。

(四)从沉降观测结果看,承台变形随水位的变化上下波动,水位变化对沉降变形的影响明显。数根柱在地下室顶板交梁底处出现水平裂缝显然是由于基础差异变形过大引起。

(五)开裂渗水仅在纯地下室范围出现,而主楼没有,是因为主楼荷载远大于水浮力,变形均为单向向下,差异变形小,虽实际水位较设计水位高,由于主楼桩承台面积大,防水板的实际跨度较小,构造配筋也足以承受实际的水浮力,故主楼范围底板无开裂现象。

通过以上分析,得出以下结论:地下室地板实际所承受的水位远高于勘察所提供的抗浮设计水位,也高于底板实际所能承受的-6.750m水位,故造成在底板最薄弱处开裂破坏漏水现象。同时由于地下水位过高,导致个别柱在水位交替变化过程中引起竖向差异变形过大,即附加内力过大,致使柱顶节点处开裂。

地下水位过高有两种可能:一是基底土层有一定的渗透性,且承压水位较所提抗浮水位高;二是基坑回填材料有渗透性或回填不密实,使地表水下渗到基底,沿基础梁砖胎模空隙处贯穿整个基础底板,而基底土层又是相对隔水层,地表水渗进后无法排走,不断积累,最终导致底板水压过高。

从几处开裂漏水点看,裂缝起点在250mm厚防水板底与桩承台相交处,裂缝终点在桩承台面与柱边相交处,即开裂部位起于梁板与桩承台交界处,该处弯矩及剪力均较大处,且截面是直角相交,存在应力集中,是整块底板的最薄弱部位。

三、处理方法:

本项目在底板开裂渗水前已竣工验收,底板开裂渗水后,严重影响了用户的使用,需采取有效措施进行整改。根据底板开裂渗水的主因是地下水位超出预期水位,可采取的整改方案有硬抗和疏导两种办法:

(一)在底板上敷设压重材料,利用配重平衡水压力。优点是施工简单,作用直接,费用较低。缺点是占用地下室净高,影响使用功能,且实际最高水位难以确定,配多少压重也不好定论,不宜实施。

(二)在原有防水板面上加厚加固,使之能抵抗一定的浮力作用。优点是抗力直接,占用地下室净高较少。缺点是施工较复杂,费用较高,考虑的抗浮水位越高,其加固费用越高,而实际水位又难以确定。同时基桩设计未考虑抗拔作用,建筑自重有限,底板的加固作用也受制于结构的整体抗浮作用,不宜实施。

(三)在底板上满堂打抗浮锚杆,锚杆设计按抗浮水位接近于外地面设计,底板面增加200~300mm厚结构层,解决锚杆防水及锚固问题,此方案技术可行,但工期长,造价高,施工难度较大,业主难以接受,不采用。

(四)根据实际渗水量相对不大的具体情况,在地下水渗流较通畅的原基础梁侧砖胎膜处,打穿原250mm厚防水底板,埋设自渗溢流管,通过埋设于底板结构面上建筑垫层内的管道将底板下承压水引导至地下室集水坑处,起到降低地下水头的作用。优点是施工相对简单,工期短,费用较低,直接解决水位过高问题。缺点是丰水期时,自渗水量相对较大,造成集水坑抽水运营费用的增加,且抽水费用在建筑物使用寿命期内均会发生。本方法较适用于水位相对较高,但水量相对较少的情况。通过综合比较,采用了本方案,具体做法见(图 3) ,井点布置间距约20米左右,见(图1)。处置方案已于2011年6月完成,原有柱周边裂缝已用环氧树脂填补,至今底板基本无开裂渗水现象,达到了预期的目的。

四、结语:

随着社会经济的不断发展,城市化、工业化、机动化迅速推进,对土地的需求日益增加,城市建设用地日益紧缺,城市空间容量供需矛盾日渐突出。鉴于此,我国许多大中城市已从一味追求建筑高度和空间平面扩张的发展模式调整为更加注重挖掘地下空间资源的三维发展模式。

同时,许多大中城市也已陆续进入地下空间开发利用规模化、系统化、综合化的高速发展期。纵观已建成的地下结构,由于设计抗浮水位低于实际水位而造成结构破坏的事例不胜枚举,鉴于影响抗浮设计水位的因素很多且复杂,比如缺乏长期的水位观测资料,由于开发建设导致场地周边环境的改变,基坑回填密实度不足或回填渗透性材料等,都会引起水位的变化,因此要准确提供抗浮水位是比较困难的,如水位提得过高,结构安全有保障,但会造成土建造价的大幅升高,而提低了,会影响到结构安全和使用功能。

基于以上原因,为考虑经济因素而把抗浮水位提得较低时,或对所提抗浮水位无把握时,可采取在底板下埋设自流井的办法,将引水管埋设于结构底板内,引至集水坑处,不受是否有建筑垫层的限制,考虑管道压力损失的影响,出水口标高可取在抗浮设计水位稍低处,既兼顾了在抗浮允许的水位范围内不排水,节省不必要的开资,也兼顾了万一水位超出设计水位时,能有效的降低水头,以达到确保结构安全和使用功能的目的。

对新建工程而言,使用本做法造价低廉,相比有可能出现超水位而造成结构破坏的严重后果或提高抗浮标准而导至造价大幅增加而言,这样的处理办法业主也相对易于接受。

参考文献:

[1] 建筑基桩检测技术规范(JGJ 106-2014)[S] 北京:中国建筑工业出版社,2014

[2] 广东省标准《建筑地基基础设计规范》 DBJ 15-31-2003 [S]

[3] 实用型专利[P]:防止地下室底板隆起、渗水的装置,专利号:ZL201220718187.5 发明人 刘宏 陈文强 俞谷年 梁军