1 概况

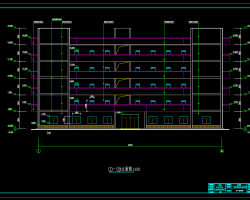

广西长洲水利枢纽船闸布置在坝址处的外江右岸台地上,主要由上游引航道、上闸首、闸室、下闸首+等组成。上、下游方向全长

2 改预应力锚索为抗滑桩支护方案

2.1 预应力锚索支护方案

下游引航道右岸边坡航下0+980~航下1+340段为高边坡,垂直高度

2.2 制约因素

为实现2007年初通航的节点工期目标,该段边坡的开挖及支护应在2006年的汛期前完成施工。由于在航下1+032~航下1+325布置了外江右岸砂石码头上料皮带机,根据原施工进度安排,砂石码头上料皮带机定于2006年年初拆除。但由于受各种因素影响,外江工程混凝土浇筑进度比原设计进度滞后,业主提出皮带机需使用至2006年8月方可拆除,导致该段预应力锚索护坡需在汛末方能进行施工,不能满足2007年初通航的节点工期的实现。

2.3 抗滑桩+挡土墙支护方案

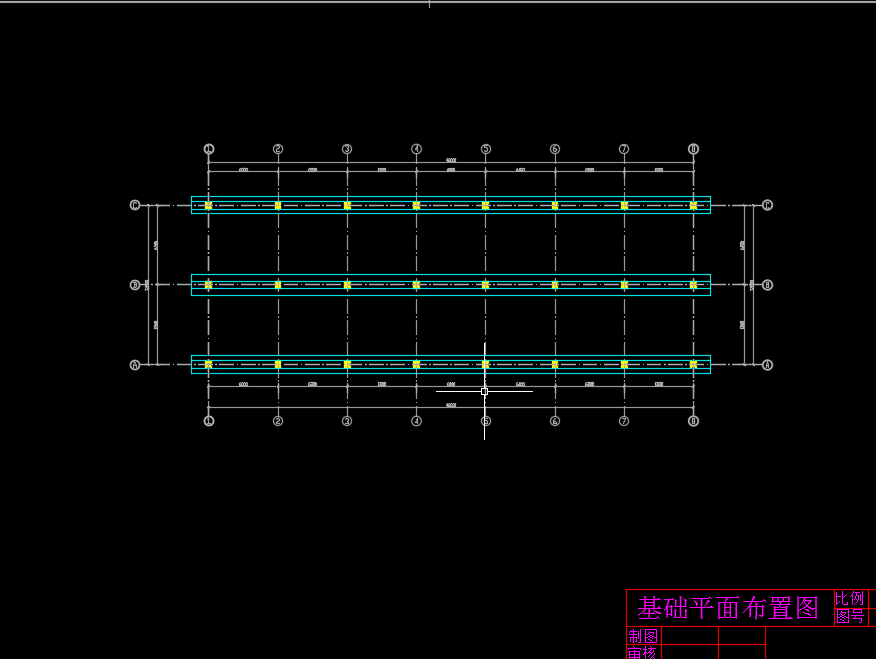

鉴于上述原因,设计院修改设计方案,采用抗滑桩+挡土墙方案对该边坡进行了支护。根据地形地质剖面,高边坡的土层较厚,滑裂面(弧)较深,边坡处理需2~3排抗滑桩联合作用。为方便施工,减少桩长,最底部设置1排抗滑桩与挡土墙相结合抵抗坡体下滑。桩径为

2.4 方案选取

采用抗滑桩+挡土墙方案最大的优点在于不拆除皮带机也能进行施工。施工时,避开皮带机基础,即可进行抗滑桩的开挖和施工,坡面修护可待皮带机拆除后再进行。

另外,从经济角度考虑,虽然采用抗滑桩+挡土墙方案该工作面直接投资大于预应力锚索方案约四百万元,但比较不需拆除皮带机节约的汽车运输骨料的费用约五百万元,两方案总体投资相差不大,而且采用抗滑桩+挡土墙方案在2006年初不拆除皮带机的情况下能满足2007年初通航节点工期的实现。

经全面综合分析,重点考虑通航节点工期的要求,最终采用了抗滑桩+挡土墙方案。

3 改部分人工挖孔桩为冲孔灌注桩

3.1 局部滑坡造成工期延误

高边坡治理总体方案确定后,从航下0+980~航下1+278为抗滑桩支护段,该坡段以全风化花岗岩为主,边坡坡比1:1.2~1:1.5,边坡稳定性一般。航下1+075~航下1+155一带以及下游靠近坡脚一带多为第四系冲积层淤泥质粉质粘土等。

在施工过程中,航下1+075~航下1+155一带坡体发生滑动,造成该段已基本完成开挖的28#~40#抗滑桩护壁位移、破坏,成为废孔。为预防产生滑坡再次遭到破坏,在重做28#~40#桩及开始滑坡段附近的41#~44#、65#~79#桩的施工之前,必须完成对滑坡段的加固处理。

(1)抗滑桩顶高程至坡顶按1:1.7坡比进行削坡,使边坡满足临时稳定;

(2)对坡顶面上的荷载进行卸载,即把皮带机下面的砂砾石堆搬走,以利边坡稳定;

(3)在边坡上方开挖截水沟,把地表水拦截并集中排放;

(4)采用搅拌桩对边坡土体进行加固。由于皮带机架所占压,坡顶平台宽度仅有5m左右,不能满足搅拌机对施工平台宽度(7m左右)的要求,因此施工平台设定在▽27.00m高程左右(在地面下挖2.0m。搅拌桩直径为0.8m,设置2排,排、孔距均为0.80m,孔深16.00m(高程从▽27.00~▽11.00m),共2×96=192个孔。钻孔位置根据现场实际确定。

经过加固处理后的边坡虽已基本稳定并开始了28#~38#桩的重新施工,但对该滑坡段的加固处理已造成了严重的工期滞后,不仅无法实现原定的节点工期,甚至不能在下一个汛期来临之前完成抗滑桩桩身的土石开挖。由于该段临水,且为第四系冲积层淤泥质粉质粘土,一旦水位上涨,将很难保障人工挖孔的进度和安全。

3.2冲击成孔灌注桩

在船闸工程中,应用冲击成孔灌注桩已有控制楼基础的实例。船闸控制楼基础为土石方回填段,而此段高边坡粉质粘土适用冲击成孔灌注桩,且其成孔快速,施工过程更具安全性,混凝土套管灌注也较容易,故将布置在▽

不难看出,冲击钻孔方式成孔较快,虽然只能流水作业,但由于钢筋笼提前预制,可以在两个月以内完成21孔灌注桩的施工。人工挖孔方式理论上可以平行施工,但由于场地和投入限制,钢筋帮扎和浇筑只能流水作业,仅每孔钢筋制安平均需费时4天。加上土方开挖开挖约25天,以及水位上升造成人工挖孔过程中排水困难,共费时在3个月以上(届时已进入洪峰期)。在工期紧、投入受限制的情况下,采用冲击成孔灌注混凝土桩是十分合理的。

4 结语

长洲水利枢纽船闸工程下游高边坡支护方案由原预应力锚索改为抗滑桩,尤其是部分人工挖孔桩改为冲击成孔灌注桩,为船闸能够在2007年顺利通航创造了条件,并且经过一年多对边坡的观测,边坡处于稳定状态,证明高边坡支护方案的选择是合理的,也为以后类似工程提供了很好借鉴。

[作者简介] 朱承雄(1984-),男,湖北巴东人,助理工程师,从事水利工程施工与质量工作。