[ 摘要]随着矿山开挖深度的增加,矿山的很多安全隐患不断被显现出来。其中,在深度开挖时矿山局部出现了水平移动变形,这种变形对矿区以及附近竖井井塔及地表建筑物产生了巨大的影响。极大地影响的矿山的安全。为了准确测定竖井井塔形变量,报告竖井形变状态,研究井塔形变规律,必须建立形变监测网对井塔进行形变监测。本文就井塔形变监测网的建立、形变监测实施及形变监测数据处理作了一些探讨,并得出了有益的结论。

[关键字]冬瓜山铜矿 竖井井塔 变形测量

[中图分类号] P258 [文献码] B [文章编号] 1000-405X(2013)-3-104-2

1 工程概况

1.1 冬瓜山铜矿辅助井概况

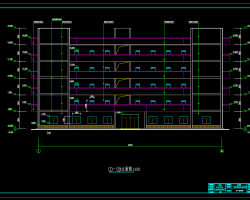

冬瓜山铜矿是安徽省铜陵有色股份有限公司的主体矿山之一,矿区位于安徽省铜陵市东郊9km处(地理坐标:东经117°5′3″,北纬30°5′5″)。矿区隶属于铜陵市狮子山区,矿区与铜陵长江大桥相距22km,西约17km是长江南岸的铜陵码头,可停泊大、小客货轮,通达沿江各埠,矿区和外部水陆交通都甚为方便。矿区的开拓系统采用主井-副井-辅助井的开拓系统,井筒深度达到1000多米,为亚洲最大的地下铜矿山。本论文只针对冬瓜山辅助井井塔的变形测量进行阐述。

2 工程测量要求

2.1 变形测量规范的等级划分和精度要求

依据我国的《工程测量规范》要求将变形测量等级和精度分为四个等级,见表1。

2.2 变形观测规范的精度要求及内容

为满足矿区安全生产建设需要,预测掌握矿区主要存在重大安全隐患建构筑物工程的运行状况,确保各项工程安全顺利运行。水平位移观测和垂直位移观测分别独立进行,水平位移观测和垂直位移观测精度应按满足上述三等精度要求。

本论文的冬瓜山铜矿辅助井的测量。变形测量应达到三等精度要求,并经验收合格;验收按照中华人民共和国测绘行业标准CH10025-95《测绘产品检查验收规定》、CH1003-95《测绘产品质量评定标准》进行验收。

变形观测的观测周期,应当根据构筑物(建筑物)的变形速度、变形的特点、场地水文地质条件、工程地质条件和观测精度等因素确定。在进行观测作业时,应当根据变形量的不同适当的调整观测的周期。本论文冬瓜山铜矿辅助井的变形观测综合考虑到规范要求和以上因素决定每三个月观测一次,一季度作为观测周期。

根据观测的结果,对外业作业手簿进行整理计算和分析,通过内业计算得到建筑物构筑物(建筑物)的变形规律的变形大小,以此来判断构筑物(建筑物)是否趋于稳定。若是变形量逐步减小,说明构筑物(建筑物)不断趋于稳定,当变形范围到达一定程度时,即可结束观测。若是变形逐渐扩大,并且扩大的速度有加快的趋势,这就说明变形超出了允许值,这会妨碍到构筑物(建筑物)的正常使用。

3 基准点和变形观测点的布设和实施

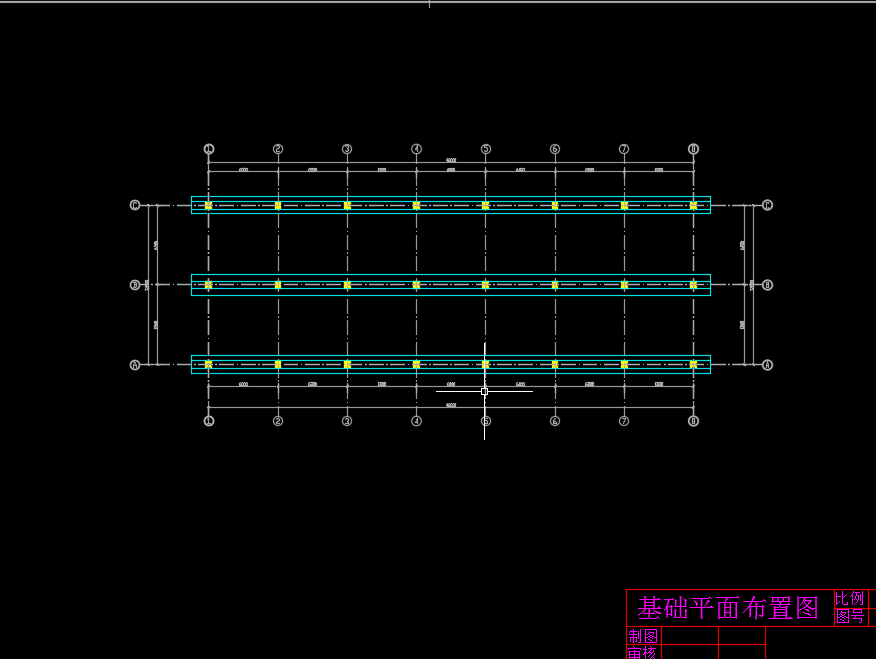

3.1 主基点、观测点布设

在冬瓜山辅助井井塔附近建立3个变形观测控制基准点(G1、E07、E08),主基点设在变形影响范围之外,距离变形观测点20-100米之间,保证稳定不变,并为永久保存,不受施工影响的安全地点。按照三等水准点标石规格埋设标石,或设在稳固的基岩上,为了对基点进行校核一般不少于三个。

在井塔合适位置埋设4个永久沉降和8个倾斜观测点,埋设的位置:四个沉降观测点埋设在井塔四角(A、B、C、D四个点),8个倾斜观测点分别埋设在井塔顶层(A1、B1、C1、D1四个点)和和相对应的基础上(A1'、B1'、C11'、D1'四个点),每面上、下相对应两个点在同一垂直面上投影差不超过5mm,如A1和A1'两点上、下相对应。观测点都采用不锈钢材质,并按规范要求定做、埋设。

3.2 观测点观测方法

冬瓜山矿辅助井井塔沉降观测按照三等水准要求执行。首先建立基准网,在基准网的基础上建立4个变形监测点。以基准网为高程起算依据,计算各沉降点的高程,并以各沉降点第一周期的高程值为起点推算以后各周期的沉降量和沉降速率。并以E08(高程为135.459米)为基准点。各沉降点使用苏光S3水准仪配合测微器,用普通水准测量的方法进行,(2010年12月水准观测开始采用Trimble DiNi电子水准仪)水准观测采用闭合环的方法观测和平差,每次观测平差后的数据较差均小于高程中误差的2倍。其水准路线的闭合差不应超过1.2 mm(n测站数)。每周期观测前都严格按照规范对水准仪的i角 、轴系以及铟瓦尺进行检验 。

根据构筑物(建筑物)的高低和精度的不同,垂直位移测量我们一般使用投点法、倾斜仪观测法、激光铅垂仪法等。

本文根据冬瓜山矿区的测量精度要求决定采用投点法施测。各位移点均使用徕卡1202仪器进行投点法观测,采用在基准点定向正倒镜观测二测回的测边角法对各变形点进行观测。求得偏差值的方法计算。

观测周期每3个月观测一次。沉降、位移共计观测了18个周期,共完成位移、沉降观测共114点次。完成上述工作量,投入定向观测组、水准组一个(固定作业人员)。

3.3 测量作业依据

各基准点及变形监测点,在观测过程中均严格按照国家技术监督局和建设部联合发布的GB50026—93《 工程测量规范 》、建设部颁布的CJJ8—99《 城市测量规范 》、《 建筑变形测量规程 》JGJ/T8-97K、2002.9《测绘技术应用与规范管理实用手册》为依据进行施测。

3.4 观测点成果

每次观测工作结束后,工作人员需要及时整理外业观测手簿,确认没有错误后开始内业计算,计算各项所求要素,并进行综合分析和系统整理,制成EXCEL表格和绘制成图。位移、水准测量的数值取值精确到0.1mm。当第一次测量结束后,通过计算,这样就可以对每一个沉降观测点赋予一个起始值(相当于一个基准)在以后每次测量后,都可以利用基准点的高程通过计算其他各点的高程,再分别计算每个沉降观测点相邻2次观测值的差值(后一次观测值-前一次观测值)和累计沉降量(这次观测值-起始值)。并将相应的数据做成表格。冬瓜山铜矿的竖井井塔变形观测数据计算,以冬瓜山辅助井井塔为例,通过计算得到冬瓜山辅助井井塔变形观测数据。根据数据成果我们可以绘制详细的竖井观测点偏距和辅助井井塔观测点沉降图。见图1 3.4.1 竖井井塔平均位移量

S平=(SA1+SB1+…SD1)/4=1.375 mm;

3.4.2 竖井井塔平均位移速率

S平/t=1.375 mm/48 =0.029 mm/月;

3.4.3 各变形监测点位移速率:

SA1/t=1.2 mm/52 =0.023 mm/月;

SB1/t=1.4 mm/52 =0.027 mm/月;

SC1/t=2.5 mm/45 =0.056 mm/月;

SD1/t=0.4 mm/45 =0.009 mm/月;

3.4.4 位移点最大差异位移量 (135井):

SC1= 8 mm;

3.4.5 竖井平均沉降量:

S平=(SA1+SB1+…SD1)/4=0.878 mm;

3.4.6 竖井平均沉降速率:

S平/t=0.878 mm/53 =0.017 mm/月

3.4.7 变形点沉降速率:

SA1/t=0.3 mm/53 =0.006 mm/月;

SB1/t=0.56 mm/53 =0.011mm/月;

SC1/t=1.15 mm/53 =0.022 mm/月;

SD1/t=1.5 mm/53 =0.028 mm/月;

3.4.8 沉降点最大差异位移量(135井):SD =3.7mm

最后,对技术服务工作成果进行了验收,严格按照ISO9002质量体系组织设计、组织施工、组织验收,确保每个环节、每个步骤成果的可靠性,对成果资料采取作业组自检、项目组复检、专职检查验收的三级检查制度,编写“检查报告”,请示上级主管部门验收。结果表明此次测量精度和质量都达到了设计要求和我国行业规范的要求。相应的测量结果具有足够的可信度。因此,可以对冬瓜山的竖井的工作状态进行准确的描述。

4 结论

经过对冬瓜山辅助井井塔实地观测数据的计算与分析,可作出如下结论:

根据对辅助井井塔12个变形监测点18个观测周期结果来看,各点的变化趋势,基本一致说明是均匀变化;根据对竖井井塔各变形监测点来看,各变形监测点的差异变化很小,由此看来各竖井井塔的整体受力比较均匀;辅助井井塔、平均沉降速率为0.017mm/月,平均位移速率为0.029mm/月,各变形观测点位的沉降速率均较小,说明基础比较稳固、平衡;各变形观测点位的累计沉降量均符合规范要求,未见沉降变化异常;竖井井塔未发现裂缝等异常;竖井井塔平均沉降速率、平均位移速率,达到《建筑变形测量规程》JGJ/T8-97 规范规定:“沉降速率小于0.01—0.04mm/d,可认为稳定状态良好,继续观察。”从以上结论可以看出:近期内冬瓜山矿区状态较为良好,开采工作可继续进行,但是,在开采过程中仍然需要进行检测。

为了保证矿区可以安全可靠的进行开采工作,必须加强对矿区的质量安全管理。由于我国目前矿区科学技术仍然不能做到完全机械化,导致仍然需要使用大量的劳动力。因此,一旦矿区出现安全事故极易出现群死群伤事故,导致极其恶劣的社会影响。其中,矿区的安全需要做好防御工作。高质量的测量工作可以准确的预测出矿区的安全系数。只有保证矿区的安全,才能创造良好的社会效益和经济效益。

参考文献

[1]马江淮,严家平,张海涛,杨建,王健.板集煤矿副井井筒地面注浆堵水技术与效果评价[J].煤矿安全,2011,(04):01-01.

[2]刘正宇,李爱兵,邹平,尹彦波.下告铁矿主井井塔基础稳定性研究与设计[J].有色金属(矿山部分),2009,(01):02-02.

[3]李红辉,王友成.竖井井筒与井塔同时施工技术[J].中国矿山工程,2009,(05):05-05.