一、 工程概况:

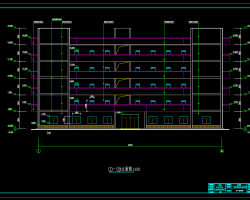

本工程拟建于XX,工程等级三级;建筑分类多层住宅;砖混结构,地上6层,无地下室,建筑基底面积845.96M2主要建筑高度18.45m,室外高差0.60M,使用年限50年;耐火等级二级;屋面防水等级二级;场地类别二类;基础形式条形基础;抗震设防类别丙类,抗震设防烈度7级,地震作用分析7度,地震构造措施7度;

二、观测点的布置

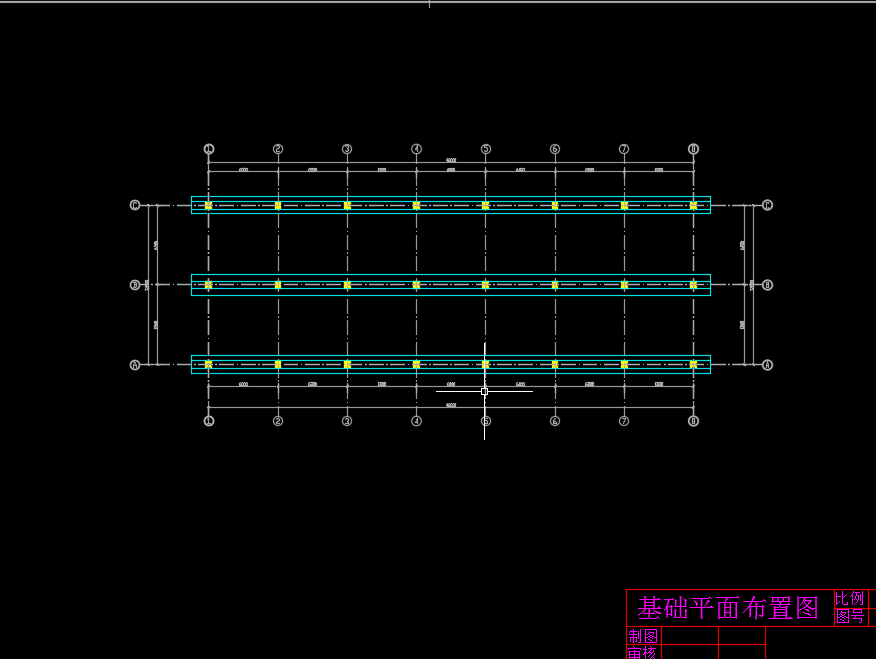

沉降观测依据以下原则布设:(1)参照设计图纸;(2)建筑物的四角极大转角处;(3)高低层建筑物、纵横墙的交接处两侧;(4)建筑物沉降缝两侧、基础埋深相差悬殊处。根据以上原则并结合本工程的特点,共在佛岗新居27#、29#、30#楼上布置8个沉降观测点,28#楼4个观测点。具体点位详见沉降观测点平面布置图。

三、测量执行规范

1、《工程测量规范》(GB 50026-93) 2、《建筑变形测量规程》(JGJ/T 8-97)

3、《国家一、二等水准测量规范》(GB90204-92)

四、测量的内容、方法和精度要求

水准基准点和工作基点的布设和测定

基准点是沉降观测的基本控制,拟在场地外适当位置设置2个水准基准点,并准确测定其高程。为保证准确无误,将分时间段、往返观测,往返观测之差满足:MΔ=±0.0 小于±0.3mm。工作基点用作直接测定观测点的起始点或终点,选择适当位置布置工作基点,与基准点一起布设成水准环线,按要求进行联测。

五、沉降观测控制

根据《建筑物变形测量规程》及图纸设计的要求与规定,按照设计图标注位置设置沉降观测点。

(1)沉降观测的周期和时间

按设计要求施工期间每施工完一层观测一次,建筑物竣工后前两年观测每年不少于三次,以后每年一次一直到稳定。

(2)沉降观测技术资料的整理与分析

观测记录每次观测应记载施工进度、建筑物倾斜裂缝等各种影响沉降变化和异常的情况;每周期观测后,应及时对观测资料进行整理,计算观测点的沉降量、沉降差以及本周期平均沉降量和沉降速率。

(3)保证措施与注意事项

1)变形测量的首次(即零周期)应适当增加观测量,以提高初始值的可靠性。

2)不同周期观测时,宜采用相同的观测网形和观测方法,并固定观测人员,使用相同类型的测量仪器,选择最佳观测时段,在基本相同的环境和条件下观测。

3)观测点的立尺部位应加工成球形,有明显的突出点,并涂上防腐剂,并应视立尺需要离开柱面和地面一定距离。

4)在观测过程中,如有基础附近地面荷载突然增减、基础四周大量积水、长时间连续降水等情况,均应及时增加观测次数,当建筑物突然发生大量沉降、不均匀沉降或严重裂缝时,应立即进行逐日或几天一次的连续观测。

5)应在标尺分划线呈像清晰和稳定的条件下进行观测,不得在日出后或日出前约半小时、太阳中天前后、风力大于四级、气温突变时以及标尺分划线图像跳动而难以照准时进行观测,晴天观测时应使用测伞为仪器遮蔽阳光。

6)作业中应经常对水准仪及水准标尺的水准器进行检查,当发现观测成果出现异常情况并认为与仪器有关时,应及时进行检验与校正。

7)测站观测限差超限,应立即重测,当迁站后发现超限时,应从水准点开始重测。

8)观测时仪器应避免安置在有空压机、搅拌机、卷扬机等振动影响的范围内。

(4)高程控制

±0+0.000点的绝对标高由建设单位提供总平面图来确定,并将该水准点确定为固定高程点,作为整个住宅楼工程高程控制的依据。为了保证水准点的准确性和可靠性,在施工现场四周不宜破坏的地方设立半永久性水准点,形成闭合的水准测量控制网。